Antología

Ramón Gaya

Andrés Trapiello (pr.)

—[IX]→

Van aquí reunidas algunas de las páginas más deslumbrantes y hermosas que ha escrito el pintor Ramón Gaya a lo largo de su dilatada vida. Las ha escrito en los lugares más dispares, en las circunstancias personales e históricas más diversas, en condiciones a menudo desfavorables o cuando menos poco propicias, pero siempre con un único propósito: el de alumbrar para sí mismo y para unos pocos happy few algunas criaturas que nos aclararan, o que trataran de aclarárnoslo, el misterio de la creación artística, el misterioso manifestarse que tiene el hombre, un hombre tan excepcional como común y corriente, cuando industria para sí y para los happy few obras vivas que le acompañen y le consuelen mientras está vivo, y a las que él ha dado el nombre de pintura, sonata, poema, novela, escultura o, en un mismo vértice prodigioso de lo popular, excepcional y común, cante, baile o toreo. Y, como raras veces ocurre cuando se abordan tales cuestiones, es decir, mientras hablaba del acto mismo de creación, nos ha dado Ramón Gaya en estos escritos algo que en sí mismo es la expresión cumplida de eso de lo que él viene tratando, es decir, una verdadera obra creada, nacida, arrancada suavemente a su tembloroso pensar, a su firme sentir, algo, en fin, que nos resulta más que deslumbrante (y en ocasiones lo es), luminoso, es decir, con luz propia, de dentro afuera.

No es fácil, por ello, acertar con el nombre que hemos de darles a estos escritos. Llamarlos ensayos los alejaría demasiado de lo que son siempre: algo, de hecho, definitivo, poco ensayístico, y tan próximo a la vida que apenas se deja pensar (y mucho y hondo pensamiento hallaremos aquí), sin contar que algunos de ellos, como sus diarios, se meten de lleno en el terreno de la literatura. Claro que la palabra literatura está a su vez rodeada de tanta arbitrariedad e insolvencia que llamar literatura a esos diarios sería decir de ellos tan poco como llevar las églogas de Garcilaso al apartijo —X→ de la mitología. Hay, por otro lado, entre estas páginas muchas que no son sino fragmentos de memorias y muy activos recuerdos revividos por un poeta, como sólo de poeta pueden ser esos poemas de pintor, que también se incluyen aquí.

Estamos, pues, ante un escritor originalísimo, uno de los más originales que ha dado el siglo XX español, igual entre los mejores, no inferior a ninguno de ellos, y que nos ha dejado unas cuantas iluminaciones de tan problemática catalogación como de facilísimo trato. Se diría que son en eso, como ya lo advertíamos, verdaderas criaturas vivas, con su estatura, sus brazos, sus manos grandes o pequeñas, su mirar melancólico o enérgico y su rostro propio, criaturas al fin con las que podemos hablar sencilla y seriamente, con claridad tan misteriosa como milagrosa, ya que buscan, ante todo, más que convencer, hacerse entender.

Y si no resulta fácil atenernos a un nombre para ellos, menos aún lo ha sido escogerlos para una colección que lleva como epígrafe el de «Obra fundamental». Graves, comprometedoras palabras estas dos. Demasiadas veces las hemos visto aplicadas con ligereza, como para rehuirlas ahora. Sí, nos hallamos ante una obra fundamental, como lo son, para nosotros, españoles del siglo XXI, las de Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno, Benito Pérez Galdós o Antonio Machado. Y podemos asegurar que lo son estas que aquí hacen gavilla, tanto como las otras, no mucho más numerosas, que por razones de espacio se han quedado fuera, ya que todas ellas parecen haber venido a este mundo con la misma cualidad humana de hacérnoslo a un tiempo más inteligible y más amable, aclarándonoslo sin quitarle su misterio, que es siempre su alma.

¿Es que acaso el mundo era y es por naturaleza oscuro y hostil? Sí y no, nos dirá una y otra vez Ramón Gaya; el mundo puede que lo sea, pero no la vida, que tiende siempre a ponernos las cosas allí donde cada cual pueda obtener de ellas lo que a él más ha de aprovecharle, hasta el extremo de que la tarea del hombre es devolverle a la vida lo que el mundo le ha arrebatado con interesados y bajos fines.

Y a esa tarea, la de poner a un lado lo que es del mundo y al otro lo que es de la vida, lo que es naturalidad y lo que es artificio, la verdad y la retórica y el adorno, a esa labra, la de separar, como decía Machado, las voces de los ecos, ha consagrado su vida, su pintura y estos escritos. Mundo fueron para él, cuando apareció por París en 1927, aquellas que se llamaban entonces artes de vanguardia, artes marciales de vanguardia, —XI→ cabría decir, avasalladoras y violentas, a muchas de las cuales, recordemos, las hemos ido viendo de cuerpo presente a lo largo de todos estos años, entre honras fúnebres muy aparatosas y entierros de primera. Acaso sean ya muchos los que hoy se han percatado al fin de la barata y muy banal charlatanería de la mayor parte de los movimientos de vanguardia, pero asombra que alguien de apenas diecisiete años, en el momento álgido de tales apoteosis revolucionarias y en el mismo puente de mando que era la Rive Gauche, descubriera la vaciedad y acartonamiento de todo aquello que se presentaba como el elixir de la eterna juventud del arte y del hombre nuevo. Y sorprende no menos aún que desde entonces le fuera fiel a tales convicciones, con una firmeza que sólo han podido tener en la Historia de la Literatura y de la Pintura muy raros y privilegiados seres, tocados por la mano de los dioses.

Desde aquella decisiva fecha no se desvió ni un centímetro de un camino que ha tenido que recorrer, como tantos seres superiores, completamente solo y, a menudo, con la indiferencia, cuando no la hostilidad, de la mayor parte de sus contemporáneos, indiferencia y hostilidad que, conviene decirlo, aunque sea al paso, tampoco le apartaron de su decisiva y trascendental labor ni, como hemos visto en tantos creadores, modificaron, agriándolo o agostándolo, su genio o su carácter.

Poco más se puede añadir de estos escritos que tienen la virtud de hablar por sí solos y que de manera tan natural se hacen entender. Tal vez por ello, por ser comprensibles y persuasivos, hayan permanecido en una modesta penumbra y para una pequeña, escogida minoría, lejos del alcance del hombre común, que es hoy, como sabemos, cada vez más excepcional. A él le están, de todos modos, dedicados desde su mismo origen, con toda su eterna novedad, con su completa originalidad. Hay en ellos ideas y sentimientos suficientes como para hacerlos inagotables, virtud esta que sólo tienen los clásicos. La expresión en la que están vertidos, ese límpido castellano, es la propia de un hombre que busca la esencia de las cosas. Estamos, pues, ante escritos esenciales, más que ante probaturas caracteriológicas, sociológicas, académicas, históricas o críticas. Digamos que Ramón Gaya no va en sus escritos desde, por ejemplo, el cero al cien, al mil o al infinito. No, tampoco Ramón Gaya ha sido un dómine ni un predicador; mucho menos un pedagogo. A nadie mejor que a él se le podrían aplicar los versos de nuestro romance: no ha dicho su canción sino a quien con él ha ido. Se diría que empieza a escribir ya en lo más alto, instalado en tal cumbre —XII→ desde el primer momento. El escritor no tiene otro cometido que explicarse a sí mismo y a los demás qué hace ahí, y cómo se ven las cosas desde esas alturas, por usar una imagen que tanto gustaba usar a su bienamado Nietzsche. No son, pues, escritos de inducción ni de deducción. Hablamos de ese punto, sagrado, desde luego, en el que la vida, la poesía y la filosofía se sientan tranquilamente a hablar, como buenas amigas, confidencialmente.

Para quien no haya leído hasta hoy nada de lo que aquí se le ofrece, acaso le esté reservado ese memorable y dichosísimo momento de los grandes descubrimientos. Pero no ha de llamarse a engaño. No estamos hablando de placeres estéticos de diletantes o gustadores refinados, tan legítimos por otra parte. La lectura de los escritos de Ramón Gaya nos llevan, obligan, diríamos, si no fuese esta palabra tan contraria a lo que sólo es posible conocer siendo enteramente libres, a un cierto compromiso ético para con la estética, de la misma manera que no podríamos leer únicamente como literatura el Quijote ni creer ni por un momento que Las Meninas sólo son pintura o La flauta mágica sólo música. Diríamos que no acabarán de ser cabalmente entendidos en tanto no modifiquen nuestro modo de comprender el arte, como ocurre, por otra parte, con esas pocas y escogidas obras que, además, acaban también interviniéndonos la vida.

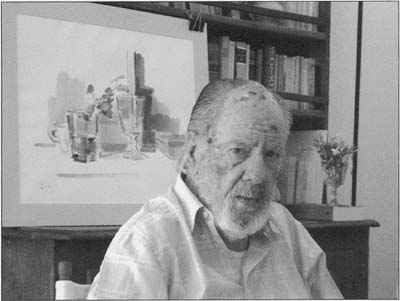

Se supone que los prólogos han de ilustrarnos algo respecto de la historia y las vicisitudes personales del autor del que se trata. Diremos, en nuestro descargo, que nadie ha descreído tanto de las biografías y de la Historia como Ramón Gaya. Nació en Murcia en 1910. Su padre fue un obrero litógrafo, anarquista y wagneriano y su madre una mujer de no menor modesto origen. A los diez años, con la complicidad paterna, abandonó la escuela y se dedicó por entero a la pintura. Escribió igualmente desde la temprana edad de diecisiete años y participó de manera activa en alguna de las empresas literarias y artísticas más importantes de su tiempo. Sus amigos fueron Luis Cernuda, María Zambrano, Juan Gil-Albert, Rosa Chacel o José Bergamín, la que hemos llamado en otra parte la generación de los solitarios, la generación de los difíciles. Trabajó por la República, hizo la guerra y la perdió, y con ella a su mujer y la mitad de su vida, que se quedó en el museo del Prado. Vivió exiliado catorce años en México y casi veinte en Italia. Regresó silenciosamente a España y nunca dejó de ser el pintor hondo y fecundo que fue siempre, desde el principio. Ya octogenario, le —XIII→ fueron concedidos algunos prestigiosos galardones y premios que recibió con tanta naturalidad como extrañeza y que le levantaron del anonimato a una discreta notoriedad. No son muchos, ciertamente, estos datos. Hoy tampoco le sería ya difícil encontrar algunos más al lector de este prólogo, si tiene apetencia o curiosidad de ellos, pero créame el lector primerizo de este libro: aun esos le sobrarán, porque de lo que en estas páginas se le va a hablar es del alma de las cosas, y a ese alma, y a la tuya, que va a ser su interlocutora, poco más o menos les habrán de parecer los problemas del espacio y el tiempo.

A. T.

Septiembre de 2003

—[1]→

—[2]→

| R. G. | ||

—[3]→

Hace algún tiempo, el poeta y crítico de pintura J. X., entre burlas y veras, había ido componiendo una serie de poemillas dedicados a los viejos pintores en donde se adjudicaba a cada uno el color que, más o menos, le podía caracterizar o cuadrar. La colección, sin grandes tropiezos, avanzaba buenamente -el «carmín» para Tiziano, el «ocre de oro» para Rembrandt, el «gris» para Goya...-, cuando, de pronto, al llegar a la figura de Velázquez mi buen amigo se atascó. No lograba encontrar el color correspondiente; pasaba revista una y otra vez al iris extenso de la pintura y ninguno de los colores o matices le parecía bastante significativo. Dada mi antigua y decidida inclinación por la obra singular del gran sevillano (mi primer escrito sobre Velázquez se publicaría hacia 1931, pero el pasmo mío inicial es muy anterior, es decir, de cuando entrara en el Prado por vez primera; hasta entonces, casi un niño aún, y guiándome tan sólo por las láminas de los libros, no era en Velázquez en quien tenía puesta la atención, sino en el Greco y en Goya, infantilmente deslumbrado y embaucado por sus gesticulantes genios), J. X. decidió consultarme; a sus ojos, por lo visto, yo empezaba a tener una cierta autoridad de especialista. Le dije que no me sorprendían nada sus apuros, ya que Velázquez no tiene, propiamente, color, colores en su pintura, y que lo más justo sería dedicarle un soneto (creo que era el soneto la forma escogida por él), no descolorido, sino incoloro, vivamente incoloro, como el aire de la sierra madrileña. No sé si mis palabras le resultaron útiles, pues no volví a verle más, pero sirvieron al menos para despertarme en la memoria un escrito mío inédito que perdiera definitivamente en la guerra de España contra ella misma, y que siempre me ha faltado. Se trataba allí, sobre todo, de esta extraña particularidad velazqueña que consiste (sin dejar por ello de pintar y de pintar como nunca) en prescindir de todas esas propiedades que desde Leonardo hasta nuestros días (o, más exactamente, hasta los días del cubismo, que es en donde, históricamente, ha quedado interrumpida la Pintura) vienen siendo consideradas como ineludibles y básicas de lo pictórico: el color, el dibujo, la composición, la luz, el claroscuro... Las páginas que siguen no son una reconstrucción de aquel escrito, pues en él sólo se advertía, se registraba ese extraño fenómeno, y nada más; ahora, provocado por el versificante juego de mi buen amigo, y ayudado sin duda por la insistencia, creo haber ido mucho más lejos en esa misteriosa cuestión.

—[4]→ —[5]→| SAN JUAN DE LA CRUZ Dichos de Luz y Amor | ||

Es sabido que en la pintura de Velázquez no hay color, colores. Velázquez no es un «colorista», se dice, y con ello se le quiere culpar y justificar a la vez, se le quiere perdonar de no ser un pintor, digamos, como el Greco, que sí sabe teñir, entintar, embadurnar genialmente la superficie de sus cuadros. Otras veces, por parte de gustadores más concienzudos, esa ausencia de color, de colores, puede ser atribuida a una austeridad personal, cejijunta, triste, y también de raza, muy severa, muy digna, muy española, con cierto dejo portugués. Pero es un error suponerle, en uno y otro caso, como caído en una inclinación natural de su temperamento, en un gusto innato, en una característica de su ser.

Es cierto que en la pintura de Velázquez no hay, propiamente, colores, pero no se trata de una carencia, sino de una... elevación, de una purificación. El color, en efecto, no está, o no está ya en el lienzo, pero no ha sido suprimido, evitado, sino transfigurado -no trocado ni confundido con otra cosa-; ha sido llevado a esa diáfana totalidad en que Velázquez desemboca siempre.

El color hasta entonces había sido utilizado como un excitante, como un excitante de lo real, del mundo real que la pintura pretendía darnos, expresarnos, aunque también, y al mismo tiempo, había sido puesto sobre la superficie del cuadro como un manjar pictórico puro. Siempre se había visto en el color, en la fuerte —6→ fascinación del color, una especie de virtud doble o de dos cabezas: su valor expresivo de un lado, y su valor en sí de otro, o sea, su palabra activa y su decorativa mudez. Al color se le había asignado, desde mucho, ese papel intenso, rico, decisivo, que con tanta petulancia luciría a lo largo de la historia del arte, y que, al llegar a Van Gogh, parece alcanzar como un exasperado toque último, heroico. Nunca se había dudado de su importancia, de su poder; es más, en esos momentos de miseria, de vacío, de puritanismo elemental en que suele, de tanto en tanto, caer la pintura, el color consigue casi siempre adueñarse de la tan famosa superficie plana del cuadro y reinar allí de una manera absoluta, aunque también un tanto vacua, estéril, decorativa. No será, naturalmente, el caso de Van Gogh, sino el caso del Veronés, por ejemplo; porque visto a la ligera, Van Gogh puede parecer el prototipo del colorista, pero la verdad es que no le gusta el color, no se goza en el color, sino que lo sufre dramáticamente, se arroja en él, se quema en él; dentro de su pintura el color no es lo que a simple vista parece -un placer desencadenado, una libertad enloquecida, un gran festín-, sino que encierra una terrible agitación trágica, una provisionalidad dolorosa, y esos bermellones, esos amarillos, esos azules suyos extremosos que, en un primer momento y desde fuera, podrían muy bien tomarse por un capricho delirante, por una hermosa intemperancia, por una alegre cantata, no son otra cosa que lamentos, quejas, algo así como los ayes de un mendigo, de un herido. El Veronés, en cambio, sí se complace, como colorista de nacimiento que es, en el color, y cuida muy bien de rellenar su obra, las inmensas e inanimadas extensiones de su obra, con esplendorosas tintas vacías. El Veronés supone, con mucha cordura, que el color es simplemente color, es decir, que es una delgada y superficial capa de luz -un tanto ilusoria- con que han sido embellecidas las cosas reales; Van Gogh, en cambio, como caído en un desatino genial, en una confusión creadora y fértil, supone que los colores no son simples colores, sino seres completos y expresivos, incluso con un alma en acción; no podemos, pues, considerarlo un colorista -pese a la violencia y terquedad de sus bermellones, amarillos y azules-, ya que, precisamente, del color equivoca su misma índole, confundiéndolo, tomándolo por lo que no es, por una energía, cuando es tan sólo como una materia oscilante, con su vagar, aparecer y desaparecer de fantasma, de espectro, de espectro solar. Por eso, mientras el Veronés cultiva muy tranquilo su coloreado jardín, Van Gogh parece como si se —7→ moviera temerariamente en una zona infernal, y de ahí que su color no sea color, sino... desesperación.

Velázquez, claro, está tan lejos del Veronés como de Van Gogh, o sea, del vacuo colorista efectivo como del patético colorista supuesto. Ni siquiera es colorista en un cierto grado o en una cierta forma; en sus lienzos, el color, o mejor dicho, lo que ha quedado de él, las cenizas, las limpias cenizas de él, no quieren decir nada ni ser nada. Pero este hombre que se mantiene siempre, diríamos, tan apartado del color y, sobre todo, tan indiferente a sus encantos y suculencias, la verdad es que, por otra parte, tampoco lo olvida nunca. Dejará que aparezcan en sus cuadros -con ocasión de una cortina, de un lazo de terciopelo, de una banda de seda, de una faja- algunas porciones muy brillantes de color, algunos toques de almagra viva, de carmín frío, de azul cobalto tibio; pero de pronto caeremos en la cuenta de que todos esos colores están allí, en tal o cual punto determinado de su pintura, sin pertenecer realmente a ella, no como componentes de ella, sino como invitados suyos ocasionales. Velázquez los ha dejado entrar, hacer acto de presencia, incluso tomar parte, pero no ser parte, no ser carne de su obra límpida, clara como el agua, incolora como el agua. Esos colores no han partido de su paleta -Velázquez no tiene, en realidad, paleta alguna, y no deja de ser curioso que la que aparece en su autorretrato de Las Meninas resulte tan falsa, acaso la única cosa fingida, vacía, infecunda, que podemos encontrar en ese cuadro sin semejante, solo en el mundo-; las manchas de color decidido con que nos tropezamos en la pintura de Velázquez no se deben jamás a su paleta ni a sus pinceles, ni a su temperamento, ni a su gusto; están allí más bien por... indulgencia pura. Velázquez no cree en el color; pero, claro, puesto a invocar la verdad, la verdad de la realidad, ha querido que ésta acudiese completa, incluso con sus máscaras de luz, con sus figuraciones, con sus mentiras luminosas; de ahí que ese mismo color del cual desconfía no quiera, por otra parte, olvidarlo, desdeñarlo nunca. Velázquez desconfía del color, pero lo acoge, lo acoge caritativamente, es decir, sin debilidad, sin voluptuosidad.

Velázquez no cede a nada, pero lo acoge todo, y no para quedárselo, ni siquiera para dárnoslo, sino para salvarlo; por eso les ha ido quitando el veneno a los colores, lo que hay de tinta venenosa en cada uno de los colores, dejándolos, pues, inermes, sin dañosidad, sin hechizo. Lo prodigioso es que esa operación ha sido hecha sin sentir, —8→ o sea, sin violencia; Velázquez se ha librado del color, se ha librado de los colores, pero sin combatirlos -ni esquivarlos con la cobarde solución de la monocromía-, sin rebajarse a destruirlos, pues él no viene a luchar, a guerrear, ya que nada le parece verdaderamente contrario, enemigo suyo, enemigo nuestro, y cuando se encuentra delante de un problema -el color no es más que eso: uno de tantos problemas técnicos de lo pictórico, y no, como tontamente suele pensarse, el impulso mismo de la pintura-, cuando tropieza con un problema, con un conflicto, con una cuestión, no se afana, ni trata, como sería de esperar, de resolverlos, sino que los redime, los limpia, los eleva milagrosamente hasta fundirlos en el aire.

Su conducta respecto al color, como respecto a tantos otros consabidos problemas técnicos de la pintura -el dibujo, la composición, la perspectiva, el claroscuro, el estilo-, es, desde luego, insólita. Así como los demás pintores suelen plantarse delante del lienzo como delante de una pizarra -y es allí, una vez reunidos todos aquellos elementos que según parece constituyen las premisas de un cuadro, donde empiezan a trajinar, a plantear, a operar-, Velázquez pasa dulcemente de largo y se desentiende de todo. Se diría que lo suyo es libertarlo, disolverlo todo en la inmensa caja del aire, es decir, hacer desaparecer, como por encanto y de un soplo invisible, las reglas del juego, pero sin el subversivo propósito de cambiar unas reglas por otras, sin condenar nada, sin imponer nada. Lo suyo sería, pues, como una vigorosa conducta que no fuera propiamente hacer, sino estar, estarse en una quietud fecunda, una quietud que se apodera de todo, sí, pero sin sombra de aprovechamiento, de avaricia, sino que se apodera de todo para... irradiarlo.

La actitud de Velázquez es siempre una y la misma, ya sea que se encuentre ante el misterioso espectáculo de lo real o ante el intrincado problema de lo pictórico, y tiene para con todo una especie de amorosa desdeñosidad, casi de olvido.

Lo que decididamente hace de la pintura de Velázquez algo tan difícil -pese a su sencilla apariencia- es esa rara inclinación suya a no ser obra, a no ser corpórea. Todos hemos sentido que Velázquez no quiere trabajar, pintar, hacer cuadros; que se resiste al ejercicio de la pintura, que se mueve en algo que recuerda mucho a la pereza. Pero no estamos, como supone la teoría orteguiana, ante un artista vergonzante, renegante de su plebeya condición de pintor por ansia de señorío. Aquí Ortega se equivoca, no porque no entienda de pintura -como críticos y demás especialistas se —9→ apresurarían a pensar-, sino más bien porque entendiendo bastante y siendo muy sensible a ella, se abandona con gusto a magníficas observaciones y a juicios casi siempre muy certeros, es decir, se abandona a eso que llamamos crítica, a esa debilidad que es la crítica, olvidando en cambio preguntarse por la índole central, medular, inicial, original, del misterio creador. Y sin esa pregunta, más aún, sin estar constantemente, incansablemente, haciéndonos esa pregunta, nada de cuanto podamos encontrar en una obra viene a tener sentido. De aquí que la crítica de arte, incluso la mejor -esa que en su transcurso puede muy bien haber encontrado verdades-, sea siempre como un... hablar por hablar; un hablar de verdades sin sentido, separadas de su sentido. Y cuando no es un simple hablar, resulta que tampoco es ya crítica, sino filosofía, o acaso creación. Ortega, que no suele criticar, sino filosofar, que no suele tener una actitud respondona, sino preguntadora, veremos que cuando, de pronto, tropieza con el arte, cambia inesperadamente de manera de ser, y se arroja entonces en el ahogado patio de vecindad de la crítica como cualquier otro hijo de vecino. Sobre pintura, música y novela nos dejará señalaciones y adivinaciones muy valiosas, muy agudas, de muy buen amador y entendedor, pero todo ello como cortado, separado de su génesis natural, de su raíz, de su porqué primero. Al toparse, de tanto en tanto, con el arte, Ortega caerá una y otra vez en la desdichada tentación de la crítica artística, sin advertir el error y la viciosidad que hay en ella, que habita sin remedio en ella: confundir lo que sucede en arte con el ser del arte; confundir lo que es simple historia con lo que ha de ser naturaleza, lo que es simple acción con lo que ha de ser vida. No se tratará, claro, de una confusión de Ortega, sino de una confusión que forma parte, que es parte congénita de la crítica, y que él, al ceder a sus gracias, se echará encima de sí sin querer, sin deber. Pero en su caso no es tanto que confunda lo uno con lo otro, como que se salta lo uno para caer enamoriscado de lo otro. Algo le sucede, pues, de muy especial, con el tema del arte; algo, me atreveré a decir, entre obscuro y... frívolo, que lo enamorisca y lo distrae, lo aparta distraídamente de su instintivo centro filosófico, amoroso; algo que lo enamorisca perdidamente, es decir, que lo aleja del amor; cuando tropieza con el tema del arte Ortega lo acoge en seguida con una especie de inocentona voluptuosidad, tomándolo de allí donde lo encuentra y en el estado en que lo encuentra, interesándose, sobre todo, por su «circunstancia» y por su azaroso vaivén mundanal y social; lo veremos, por lo tanto, —10→ muy embebecido en las peripecias y vicisitudes del arte, pero completamente desentendido de su ser, de su ser animal, de su fondo animal, de su alma antigua de animal presente, viviente, viejo como el hombre. Y desentendido, distraído de ese punto, es ya muy fácil caer en la idea impensada de que el arte es cosa, cosa mentale, algo que se proyecta y se construye; algo que aparece, de cuando en cuando, como una bonita ocurrencia del hombre, en medio de la atareada sociedad; algo que puede ser un mérito, que puede ser justo motivo de orgullo. Claro que eso que se supone ser el arte existe, ¡y de qué manera! -por ejemplo, absolutamente todo el arte francés, gran parte del esplendoroso Renacimiento italiano, una buena porción del forzado Siglo de Oro español-; todo eso que se da por sentado ser el arte existe, y existe con toda legitimidad, con toda validez: viene a darnos testimonio, prueba constante de la fuerza activa del espíritu, del poderoso y hacendoso espíritu humano. Pero ¿qué estoy diciendo?, es muy posible, incluso, que eso que tan alegre y descuidadamente pasa por ser el arte sea, en efecto, el arte, pero entonces habría que añadir que es... el Arte nada más. Porque, claro, tenemos conocimiento de una fuerza mucho mayor y de otra especie, de otro reino, creadora, paridora de unas criaturas completas, naturales, reales, de carne y sangre, libres; es ésa, precisamente, la energía vital, animal, que ha ido dándonos tal figura del Partenón, o tal viejo paisaje chino, o la Divina comedia, o El Crepúsculo de Miguel Ángel, o Las Meninas, o la Betsabé de Rembrandt, o Don Quijote, o Hamlet, o La flauta mágica, o Ana Karenina, o Fortunata y Jacinta de Galdós: unas obras que no son obras, un arte que no es arte. Porque no se trata, como pensáramos, de una simple superioridad; no se trata de obras de arte superiores, de obras maestras, máximas, cumbres, de un arte convenido, de un juego espiritual convenido, sino de auténticas criaturas vivas, desligadas, emancipadas por completo del arte, del recinto cerrado y riguroso del arte.

No se trata de una superioridad, sino de una superación, de una separación. El Hermes de Praxiteles o la capilla de Piero della Francesca en Arezzo son obras de arte tope, que han alcanzado el tope, el límite más alto del arte, pero que no han podido ni querido renunciar generosamente a él, quedando así prisioneras de su eternidad inanimada, locas de avaricia, con el voluntarioso orgullo de ser obras, obras supremas de arte supremo, de arte incluso, si se quiere, sublime, pero nada más, nada más que arte sublime. La Victoria del Louvre, por el contrario, aunque empezara por querer —11→ ser una escultura inmortal y magistral como tantas otras, pronto ha de librarse de este estrecho compromiso, irrumpiendo francamente en la vida; pronto ha de convertirse, no sólo ya en una criatura más de Dios, sino incluso en una gran concavidad natural, en un espacio inmenso de naturaleza viviente, de paisaje viviente, con su aire marino, con su cambiante luz tornasolada, con sus nubes imprevisibles en torno. Y eso, claro, ya no es escultura, es casi lo más opuesto a ella y, desde luego, lo contrario de una obra. Porque una obra puede -y debe- aludir a la realidad por medio de signos expresivos y hasta reflejarla, pero no puede serla. Cuando una obra como la Victoria de Samotracia, o como Las Meninas, pasa tan campante, atravesando un misterioso tabique sin puertas, del otro lado, del lado de la vida real, es, ni más ni menos, que ha dejado de ser una obra. Creo haberlo sentido siempre así, pero no acertaba a formularlo del todo, debatiéndome entre tímidas expresiones intermedias, compuestas, como arte-inanimado y arte-activo, arte-pequeño y arte-grande, arte-bajo y arte-alto, arte-artístico y arte-creación, es decir, por un lado, estableciendo involuntariamente unas jerarquías, y por otro, sin poder librarme nunca del pegajoso concepto de artificio, de artefacto. Ante la presencia carnal de algunas obras he sentido siempre que existe un más allá natural del arte, un no-arte, un no-arte ya; pero crecido, como tantos, en la moderna idolatría de un arte en sí, me resultaba muy difícil aceptar, como otra materia, lo que parece tan incontestablemente pintura, escultura y escritura. Me aventuraba, cuando mucho, a llamar arte-creación a eso que sentía desasirse, irse decididamente del arte, oponiéndolo a eso otro que con tanta complacencia se quedaba en él, se afincaba en él, y que llamaba entonces arte-artístico. Pero no hay más que un arte, ¡el Arte!; lo otro es... creación, no tanto creación pura como absolutamente completa, y no del espíritu, sino de la carne viva, nacida, nacida natural, con animalidad natural y sagrada.

Demasiado sé -por algunos comentarios a otros escritos míos- que esta manera de entrever las cosas disgusta fatalmente a los sinceros y románticos idólatras del arte y, más aún, a críticos y demás especialistas, pues estos últimos se sienten atacados, no ya en sus amores, sino en sus profesiones, en sus muy honestas y honorables profesiones. Pero no se trata de ataque alguno. Además, en esta visión, el Arte, el arte tan idolatrado y exaltado, no cambia en absoluto de valor ni de lugar; sigue valiendo como siempre y se queda donde estuvo siempre, es decir, ahí mismo, delante —12→ de nosotros, fuera de nosotros, a un lado de la realidad viva, muy dispuesto a recibir todas nuestras admiraciones y valoraciones. No se trata de disminuir ese noble ejercicio que es el arte, sino de verlo en su verdadera condición de tránsito, de paso.

Un artista como Rafael, que es sólo un artista, un gran artista nada más, es lógico que ponga todo su inspirado empeño en hacer obras de arte; como por otro lado le sucede a Góngora; como le sucede incluso a Flaubert -y es ese mamarracho de Salambó lo que viene a ser finalmente su obra maestra, perfecta, y no la estupenda Emma Bovary, medio escapada, medio desligada ya de sus fanáticas manos de artista-; como le sucede a Wagner -que es lo que no le perdonará Nietzsche-; como le sucede a Mallarmé, a Seurat, y a tantos otros, cada uno en su categoría y naturaleza propias.

Por el contrario, Velázquez, que no es un artista, que es lo más opuesto a un artista, es natural que no ponga demasiada atención en el arte, en la obra de arte. Y no es que le disguste la pintura, sino que su gusto -que es, precisamente, ése: pintar-, sin renegarlo, parece como mantenido a cierta distancia, o mejor, mantenido en su carácter propio de personal complacencia y nada más; su alta vocación instintiva es otra, como es otra, por ejemplo, la vocación de un Van Eyck o de un Tiziano, aunque suelen pasar por simples grandes pintores; ni el autor de Los esposos Arnolfini, ni el de la Pietà veneciana, ni el del Bobo de Coria tratan de gozarse en una tarea artística, ni de realizar una obra artística, válida y útil como belleza, como donativo de belleza a la sociedad; lo que buscan es ir creando unos seres vivos, unos hijos vivos que poder darle, no a la sociedad -que no juega aquí- sino a la realidad, a la hambrienta y dura realidad. El artista-creador, de casta, fecundo, siente muy pronto esa tremenda diferencia entre su gusto y su instinto; poco a poco irá como renunciando a su acalorada actividad artística y dando paso a la naturaleza, a la subterránea naturaleza, es decir, entregándose a una especie de mansedumbre creadora, de pasividad creadora. No es empresa fácil, pues se trata, nada menos, que de pasar de la adolescencia a la madurez, de la adolescencia que es el arte a la madurez que es la creación; se trata de pasar de la acción adolescente -el adolescente, que imita una idea preconcebida y artificial de hombre, se piensa más varonil cuanto más activo- a la inacción adulta, a la aceptación adulta de su quieto, intenso, esencial, original poder creador. Ese paso -tanto en la vida física del hombre como en la vida espiritual del —13→ artista- no es fácil; veremos, pues, con demasiada frecuencia, que el adolescente, en vez de saltar con decisión a hombre, se encharca en un infantilismo senil, y que el artista da vueltas y vueltas regodeándose en un barro vicioso, enrarecido, sin salida. Pero el adulto real y verdadero, como el creador predestinado, siente muy bien que necesita irse, renunciar, sobrepasar; irse de algo, de algo precioso, valioso; renunciar a algo muy suyo; sobrepasar algo que enamora, que aprisiona.

En Velázquez, ese gesto de despego es, diríamos, tan apagadamente musical, regulado por un tempo tan apacible, que casi no se nota, ni se oye, ni se ve; es como si se saliera poco a poco del arte sin sentir; como si se levantara y arrancara del voluptuoso barrizal del arte, no con violencia o decisión heroica a la manera de Miguel Ángel o de Tolstói, sino muy tierna y silenciosamente; como si se fuera de allí -de ese lugar malsano, palúdico, que es el arte-, no escapando por pies, ni siquiera en forma de vuelo, sino por un milagroso acto simple y solemne de ascensión.

Ortega ha sentido, como todos, que Velázquez no quiere, propiamente, pintar, entregarse, abandonarse a la embriagadora tarea de pintar; pero al buscarle una explicación a ese raro comportamiento -pues lo de su sospechada pereza andaluza no será convincente-, Ortega topa entonces con algo que despierta en él una cierta fascinación: el muy castizo tema de la nobleza. «En el estrato inicial más hondo de su alma Velázquez encontraba este imperativo:

"Tienes que ser un noble". Velázquez será un gentilhombre que, de cuando en cuando, da unas pinceladas»

. Es muy posible que Velázquez haya querido, incluso con gran empeño, ser considerado un señor -como tan maliciosamente supone Ortega-, pero es un disparate ciego hacer de ese rasgo demasiado humano el motivo de su abstinencia pictórica. Velázquez no trata de sacrificar y trocar su plebeya condición de pintor por

su otra condición de cortesano; cuando se desentiende o va desentendiéndose de la pintura, sólo obedecerá -sin mezcla de biografía- a lo que llamaríamos, ahora sí, el «estrato inicial más hondo de su alma» de creador, de su ser creador. La desgana de Velázquez es hija legítima, directísima, de su propia índole creadora y no una desdichada consecuencia de sus preocupaciones de abolengo. No es que deje de pintar, sino que... aspira a no pintar; lo suyo sería, pues, como un alto ideal imposible; un ideal que fuera lenta y oscuramente madurando, pero inalcanzable en definitiva. En él, no es tanto la escasez de lienzos pintados como esa extraña facultad que tienen los suyos de no ser

—14→

cuadros, de esquivar, de evitar ser cuadros, de salvarse de ser cuadros; es aquí, en esta anomalía, donde sentimos, no su indolencia y parsimonia famosas, sino más bien como una especie de deserción, su valiente deserción del arte, ¡del Arte! Pero esta actitud desertora, por extraña que pueda parecer -sobre todo tratándose de un «voluntario», de uno que está en las filas del arte por su propio gusto-, la encontraremos, no ya en el insólito y desdeñoso autor de

El niño de Vallecas, sino, de una manera más o menos consciente y decidida, en todos los verdaderos creadores. Es una instintiva inclinación fatal, puntual, del creador genuino, aunque

resulte, muchas veces, difícil de reconocer, pues suele presentarse confusamente disfrazada de otra cosa: de violenta crisis moralista, como en el extremoso caso de Tolstói, o de miseria suicida, como en el cándido y trágico caso de Van Gogh. Incluso el famoso «inacabado» en la obra de madurez de Miguel Ángel -que siempre dio ocasión a tan razonables conjeturas falsas- no es, en el fondo, otra cosa que el desvío instintivo, el asco irreprimible que siente el creador adulto, real y verdadero, por la infantil obra de arte lograda, cristalizada, inocentemente mentirosa, ilusoria; Miguel Ángel, de pronto, se detiene, interrumpe su trabajo, deja abocetado un rostro, un pie, no cuando tropieza con una imperfección en

el mármol o cuando cambia de idea, sino cuando comprende que, de un momento a otro, ese bloque que ya había conseguido transfigurar, destruir, va a convertirse, de nuevo, en materia, es decir, en escultura.

Vemos, pues, que el arte no es más que un hermoso lugar de paso, un estado -un estado de apasionada y débil adolescencia-, que el artista creador, el creador, siente muy bien que debe dejar atrás. Y esa extraña ley de la naturaleza, Ortega estaba obligado, como «espectador», a descubrirla, y sin duda la habría descubierto si, en vez de partir confiada y descuidadamente de una imagen artificial, ideal, del artista-artista, que le llegaba, sobre todo, del engañado siglo XIX, se hubiese aventurado, como ha hecho con otros enigmas, por los vericuetos de esa figura misteriosa que es el creador, hasta dar con su oscura substancia original. Porque cuando, por ejemplo, Ortega tropieza, en un aristocrático prólogo famoso, con el cazador, con la recia y elegante figura del cazador, no se atiene a su bonita estampa establecida y como impregnada de una crueldad melancólica, otoñal, sino que hurga en lo más hondo, rastrea en lo más lejano y termina por toparse con el hombre mismo; le parecerá entrever que la caza no es algo que hace el hombre, que se le ha ocurrido hacer al hombre, más —15→ o menos empujado por la necesidad, sino algo que el hombre es en su centro, en su dentro, y casi, diríamos, sin necesidad alguna, aparte de la necesidad. Así, la creación; ésta tampoco es una tarea del hombre, sino una substancia suya, un ser suyo; un ser suyo inexplicable, indescifrable. El creador genuino, al compás de su crecimiento, se alejará extrañamente de su hacer, para alcanzar, en lo posible, su ser, su ser completo, desnudo, desnudado de la adherencia postiza de la obra, de la puerilidad de la obra. Pero claro, este despojo, este autodespojo no puede hacerse desde fuera, sino desde dentro, y no evitando la obra, sino fundiéndola, precisamente, desde su eje interior, en el ser, convirtiéndola en ser.

Velázquez, como todo creador real y verdadero, se

alejará tanto de la obra de arte, del arte, que la crítica, el espíritu de la crítica, acostumbrado a verlo y a juzgarlo todo como producto -al que se añade a veces la persona del autor, del productor-, se desconcertará y lo tomará por otro. «Se nos debe confundir con otro»

, dice Nietzsche. Al entrever que Velázquez no era, propiamente, un artista, es decir, un hacedor de arte, de obras de arte, y que al mismo tiempo la sabiduría pictórica había sido llevada por

él a sus últimas consecuencias, se pensó que podía muy bien ser un gran artesano, casi una especie de fotógrafo, o como piensa Ortega, un señor, un gran señor, que, de vez en cuando, da unas pinceladas. No comprende Ortega -y no por

error de crítico, sino por descuido de filósofo- que se trata de un creador absoluto, del creador absoluto de criaturas absolutas, completas, vivas; que se trata, en fin, del creador natural, por un acto natural de su instinto -un instinto, no ya

de hombre, sino de ser-: por un lado, sin sombra alguna de arte, y por otro lado, sin biografía de persona, sin persona.

Al enfrentarse con Velázquez, lo que más desconcierta es, sin duda, verle desaparecer, no ya detrás de su obra, sino con su obra, o sea, verle irse, irse sin remedio, armoniosamente, musicalmente, hacia el enigma mismo de donde viniera, y, lo que es más escandaloso, sin dejarnos apenas nada... corpóreo, material, tangible, útil, disfrutable, gozable. Alguien dirá que nos ha dejado el cuadro de Las Meninas, pero todos hemos sentido que el cuadro de Las Meninas no existe, o mejor, que no está en ninguna parte. «Pero ¿dónde está el cuadro?», parece que exclamó Gautier; y no es que Gautier fuera un lince, pero se dio cuenta, como cualquiera, de que el cuadro de Las Meninas se ha evaporado, o que en Las Meninas se ha evaporado el cuadro, se ha —16→ disuelto, se ha fundido, se ha consumido hacia dentro hasta desaparecer. No importa que Gautier pretendiera, con esas palabras, expresar muy otra cosa (él, sin duda, sólo apuntaba a la extrema perfección del tan cacareado realismo velazqueño, tomándolo incluso por una especie de trompe l'oeil magistral); lo que importa, dada su decorosa medianía, no es lo que Gautier quiere decir, sino lo que dice sin querer, ya que si los niños, los locos, los tontos y los mediocres no dicen nunca la verdad, muchas veces la tocan, la tropiezan, la... desperdician. Gautier, involuntariamente, y por medio de una frase que es una simpleza, denunció una verdad que ignoraba y que no comprendería nunca, una verdad muy verdadera pero difícil, extraña: que aquí no hay cuadro. Y en Las Meninas no hay cuadro porque todos aquellos valores que constituyen un cuadro, los consabidos valores plásticos de un cuadro, es decir, el dibujo, el color, la composición, y también el estilo, no están presentes en ese lienzo único, impar. Ya hemos visto lo que sucede con el color en toda la obra velazqueña, y muy especialmente en Las Meninas: todas las tintas han sido allí vencidas, domadas, desvirtuadas. Con el dibujo, Velázquez no parece siquiera tomarse tanto trabajo; el dibujo, simplemente, no ha sido tomado en cuenta.

Si Velázquez no cree en el color, en los colores, menos, mucho menos viene a creer en la línea, las líneas del dibujo. Porque el color, los colores que aparecen en la realidad son algo así como unas irisadas mentiras que nos propusiera la misma naturaleza; son mentiras, pero son mentiras reales, que existen legítimamente como mentiras, como maravillosos vestidos, como hechizos. Pero el dibujo, la línea, las líneas del dibujo, en cambio -por mucho que busquemos en la realidad no encontraremos ni sombra de esas líneas-, son sólo un pobre artificio irreal, una mísera convención, una triste escritura inventada. El color, los colores pueden no ser enteramente verdades, sino el extravagante fruto de nuestra ilusión, un espejismo, pero un espejismo que se produce dentro de la realidad misma, mientras que la línea, las líneas del dibujo -que no existen en la naturaleza- han sido inventadas por la mente y aplicadas, desde fuera y fuera de la realidad, sobre una especie de superficie abstracta, acaso de una belleza infinita, sin fin, sin fondo, marcada por ese frío que fatalmente lleva lo que ha sido tan sólo ideado. Por eso Velázquez tiene, ante el color, una actitud de recelo, de desconfianza, pues lo sentirá como un fenómeno engañoso, o más bien ambiguo, oscilante, entre estar y no ser, mientras que ante la línea lo veremos —17→ tomar una intransigente actitud de rechazo, de indiferencia total. Velázquez no puede aceptar y adoptar una cosa que hay que empezar por suponerla. Comprenderá en seguida que la línea, las líneas del dibujo son, por una parte, un sistema tramposo, una especie de red para apresar la realidad, y por otra parte, un lenguaje convenido, postizo, para expresarla. ¿A quién, pues, que no sea un desaprensivo, es decir, un artista, un simple artista y no un creador, puede gustarle semejante trapicheo? Además, Velázquez no quiere, en modo alguno, apoderarse de la realidad, sino al contrario, darle salida, salvarla de sí misma, libertarla; no quiere, como tantos -y muchos de éstos, grandes pintores-, aprovecharse de ella; no quiere aprisionarla y, con la complicidad de su talento de pintor, transformarla después en magníficas piezas de un arte, sin duda, muy meritorio, muy valioso, pero... villano, es decir, social, de origen y destinación sociales, o sea, un arte civil nacido en una gran cuna general de cultura, producto de una escuela, de un estilo, de unas necesidades comunes, más aún, de las necesidades de esta o aquella comunidad determinada; un arte, en fin, aplicado, necesario, pero que no es ni puede ser nunca creación, criatura. Velázquez parece haber comprendido en seguida que la línea, las líneas del dibujo no son más que una trampa, más o menos delgada y delicada, que intenta de algún modo atrapar los fantasmas vivos, huidizos, de la realidad; pero la realidad que suele quedarse prendida en esa trampa no es nunca real, sino imaginaria, esquemática, plana; no es propiamente la realidad, sino una especie de mapa suyo deshabitado, aunque, eso sí, lleno de señales, de límites, de caminos. (Los mal llamados dibujos de Rembrandt no entran aquí para nada por la sencilla razón de que no son dibujos, ni tampoco «pintura», como he podido pensar otras veces, sino... carne completa, es decir, creación total, corpórea, absoluta, viva; y así sucede también con las obras maestras de los viejos pintores chinos y japoneses.) De aquí que a los únicos que podemos llamar de verdad dibujadores sean siempre más bien espíritus curiosos, estudiosos, casi hombres de ciencia -como es el caso descomunal de Leonardo-, que se afanan en medir, calcular, acotar, delimitar, apresar con avaricia las formas reales; pero esas formas, abordadas así, no serán más que formas, las formas vacías, las siluetas huecas de la realidad. Porque la realidad, cuando se siente estudiada, huye. Y eso es lo único que sabe hacer el dibujo, la sutil estrategia lineal del dibujo: estudiar, indagar, subrayar, caracterizar, expresar, pero todo ello... imaginado, convertido en imagen, menos aún, en —18→ signo de una imagen. El dibujo no es creación, no acierta a ser creación por ser siempre análisis, conocimiento, no carne viva de la realidad, sino una especie de ciencia suya, ciencia pura de una realidad... ausente. Que la línea no existe lo han sabido, más o menos a tientas, todos o casi todos los pintores (y algunos, como el instintivo y fogosísimo Goya, o como el geométrico, el cartesiano tartamudo Cézanne, han querido formularlo en voz alta), pero ninguno ha dejado, por ello, de servirse de esa misma línea tan negada y vituperada; han recaído siempre en ella, unas veces con disimulo, y otras con descaro, o con remordimiento, o con debilidad, o con sincera provisionalidad. Tan sólo Velázquez se ha mantenido completamente limpio de esa mentira, y no por puritana abstinencia, sino, como sucede con todo lo suyo, por innata naturalidad original, sin necesidad de proponérselo, de imponérselo.

Velázquez no percibe la realidad paso a paso y mirada a mirada, o sea, gradualmente, meditativamente, sino de un solo y gran golpe de vista abarcador, abrazador; no va conquistándola pieza por pieza, parte por parte, para después, reunidas unas con otras, reconstruir una totalidad, sino que la totalidad de la realidad misma se le entrega sin reserva ni resistencia alguna; y se le entrega de ese modo porque siente muy bien que Velázquez no es su contrario, su extraño, su externo, su investigador, sino su próximo. Velázquez no investiga, no hurga, no se adentra jamás en la realidad -de aquí que no sea un pintor profundo, sino alto-, y más bien parece observarlo todo con un cierto despego, con un aire casi distraído, casi frío. Diríase, incluso, que no pone demasiada atención en las cosas, que no repara mucho en los seres, que no contempla apenas el paisaje; el secreto y la razón de todo ello estriba, sin más, en que la realidad toda, de parte a parte, es suya, suya propia desde siempre, sin haber tenido que salir, como todos, en su persecución. Velázquez no necesita del laberíntico andamiaje del dibujo para poder captar la realidad; las más complejas, imprecisas o pesadas formas reales son llevadas por él graciosamente en vilo, sin descomponerlas ni alterarlas, hasta el remanso claro de su obra, hasta el amoroso purgatorio tibio, vivo, de su obra. En los demás pintores siempre estamos asistiendo al afanoso traslado de la realidad pieza por pieza, y es ahí, en ese agitado viaje, donde las formas se trastocan, se desfiguran y, para que no se pierdan del todo, se estilizan finalmente con el auxilio reconstructor del dibujo, mientras que en Velázquez las formas no han sido nunca desmontadas para después volverlas temerariamente a montar, sino llevadas, —19→ enteras y verdaderas, por su propio pie, o cuando mucho, tiernamente empujadas, persuadidas. Por eso la realidad que vemos en sus lienzos no se parece en absoluto a la realidad violentada, desapacible, de los realistas, al botín sucio de los realistas. En la obra de Velázquez la realidad ha entrado, con gustosa mansedumbre, como en un redil abierto, libre, y si permanece en él no es porque haya quedado atrapada, encerrada, sino precisamente para poder dar testimonio continuado, constante, de su libertad. Es cierto que la realidad acude sin falta a la cita de la obra velazqueña, y que incluso parece aposentarse en esa obra, en el recinto vacío, cóncavo, de esa obra, pero muy pronto comprenderemos que sólo está en ella de paso, de tránsito. La realidad en los lienzos de Velázquez aparece siempre yéndose; yéndose por el fondo, por la puerta del fondo, una puerta que, a veces, como sucede en Las Meninas, es visible, y otras no, pero siempre practicable. El dibujo, pues, no tiene nada que hacer aquí, que dibujar aquí; ya hemos visto que la realidad no va a ser fijada -y ésa es la tarea propia del dibujo: fijar-, sino... soltada, liberada, salvada, es decir, piadosamente, amorosamente abandonada a su ser.

Con la composición Velázquez tendrá, poco más o menos, la misma actitud desconfiada y desdeñosa que le hemos visto adoptar frente al color, los colores de la pintura, y frente a la línea, las líneas del dibujo. La composición, la ley de la composición, no es que no exista, existe, eso sí, e incluso existe dentro mismo de la realidad, del cuerpo de la realidad, pero no dentro de la vida, de la vida real; la composición es una ley real pero sin vida, aparte de la vida, es decir, puramente estética, geométrica. No se trata, como sucede con el color, de un fenómeno, de un efecto, sino de una ley, de una ley ideal, espiritual y, claro, aplicable; pero la ley de la composición necesita, para empezar, algo, un trozo de realidad o un trozo de pintura acotados, limitados, algo, en fin, donde exponer, donde imponer esa ley. Para que la ley de la composición pueda ser aplicada se necesita partir de unos espacios cerrados, delimitados, convenidos, establecidos; sólo entonces puede empezar a ordenarse, a componerse una composición. La composición de un cuadro está siempre sujeta al cuadrado, al rectángulo inicial; más aún, es hija directa suya. Sin marco, es decir, sin el límite del marco no llegaría a formarse jamás una composición.

Para Velázquez, la realidad viva no tiene límites, sino que es más bien imprecisa, movida, fluida, continuada; y a su pintura, claro, le sucede lo mismo. A Velázquez no —20→ le puede interesar una realidad compuesta, dispuesta de un cierto modo, plana, encajonada, inmóvil, fija. Los cuadros de Velázquez no es ya que estén abiertos de par en par, sino que carecen de cuadratura, que no son en absoluto cuadros; todo eso que vemos ahí podría muy bien caer más a la izquierda, y tal perro despertarse y marcharse, y Felipe IV desplazarse o sentarse, y la infanta Margarita cambiar de humor o enjugarse la frente, y el bufón don Juan de Austria pedirnos permiso y desaparecer. No es que las figuras de Velázquez finjan, con una cierta mímica, estar en movimiento, en agitación, como las de Rubens, pues no hay nada tan pasivo como sus pasmados personajes, sino que todos estos seres, apareciendo precisamente en calma, los sabemos movibles, cambiantes, inseguros. Están aquí, delante de nosotros, pero podrían estar en otro sitio y de otra manera. En un lienzo de Tintoretto, la gesticulación desorbitada, exagerada, teatral, de sus figuras, no descompone nunca la composición, la preconcebida composición, sino al contrario, muchos de esos gestos extravagantes, innaturales, han sido llevados hasta el delirio precisamente para poder hacerlos coincidir con ella, con sus leyes; tendremos entonces delante de los ojos una imagen parada del movimiento, o sea, un movimiento eternizado y una ley de la composición cumplida.

A Velázquez no le pueden importar ninguna de esas mojigangas estéticas; él viene a muy otra cosa, él parece venir no para intentar conquistar la realidad, ni para expresarla, ni para reflejarla, ni para adularla, pues ahora resulta que ni siquiera es la realidad lo que le interesa, sino la vida; él parece venir a toparse con la vida, a encontrarse con ella, a cruzarse con ella, pero no egoístamente para vivir más, ni siquiera mejor, pues nadie como él ha tenido una conciencia tan clara, tan sabia, tan conformada de nuestra condición de pasantes, de transitantes. Su estar de paso -sin asomo de patetismo ni de resignación- no le produce ningún desasosiego, ni tampoco ese escepticismo vividor, frescachón, campante, en que suelen caer tantos (a veces, pueblos enteros) cuando descubren, de pronto, que son mortales. Velázquez se diría en posesión, más aún que de un secreto vital, de un secreto... central, centro de un todo que fuese mucho mayor que la vida, un todo que abarcase desde antes de la vida hasta más allá de ella; dueño absoluto de algo muy sencillo pero dificilísimo de obtener, que no hay que obtener, sino tener de antemano. Es como si, desde siempre, y con una certidumbre casi animal, Velázquez hubiese sentido y pensado que la —21→ vida no es, como vanidosamente suele sentirse y pensarse, algo para nosotros, para nuestro uso, para nuestro particular disfrute o aprovechamiento, sino más bien al revés, que nosotros somos algo para ella, destinados a ella. Y no es tanto que la vida nos necesite, que necesite de nuestro apoyo, pues ella puede muy bien mantenerse en pie, vivir por sí misma, aunque parece aceptar, acaso desear, más que una participación nuestra, activa y útil, algo como un... homenaje. Para ser, sin duda se basta ella, pero le gustaría ser reconocida, valorada, cantada. Velázquez ha escuchado, quizá mejor que nadie, más claramente que nadie, ese deseo, la voz apagada y entrecortada de ese deseo. La realidad, por más que lo enamore, no logra retenerlo, entretenerlo demasiado, porque, en definitiva, ella no es más que una hermosa corteza exterior, y lo que él ha escuchado es más bien una jugosa savia interna. Para Velázquez, la realidad, el cuerpo de la realidad, es algo imprescindible, pero también sin mucha importancia, o sea, es algo que, siendo absolutamente imprescindible, no es decisivo; lo decisivo estará dentro, encerrado dentro, transparentándose. Velázquez pinta esa transparencia, no quiere pintar más que esa transparencia; de ahí que la realidad que termina por presentarnos -tan veraz- no sea propiamente realista, es decir, corpórea, pesada, abultada, sino imprecisa, indecisa, insegura, movible, casi precaria, me atreveré a decir. La realidad en los lienzos de Velázquez es como una realidad de humo, humosa, neblinosa, delgadísima. Velázquez ya hemos visto que no quiere pintar cuadros, pero aunque quisiera, con esa realidad casi fantasmal que tiene entre las manos, no podría formar cuadro alguno, porque los cuadros se forman, precisamente, con cuerpos materiales, con presencias de bulto, con relieves evidenciados por el claroscuro pictórico. Su pintura, o lo que irremediablemente queda de pintura en su obra -ésta también irremediable-, no es nunca un canto adulador, exaltador de la realidad, sino el claro, calmo, alto homenaje a un vívido centro misterioso que la realidad lleva en sí pero que no es ella.

Un adulador de la realidad sería, por ejemplo, Ribera; y un exaltador, Goya. Pues el gran baturro, que antes habíamos tomado por un visionario, por un imaginativo, por un inventivo, ahora nos resulta mucho más atado a lo real que Velázquez; bucea, revuelve con furia, se embarulla gustoso en la realidad, la destaca, la contrasta, mientras que Velázquez se mantiene siempre limpio, desentendido de ella. Goya, el intenso, terco Goya, será decididamente un apasionado realista, que parece esperar muchísimo, —22→ quizá todo, de la realidad. Velázquez, en cambio, no espera de ella apenas nada. Velázquez sabe que la realidad está ahí, figurando la vida, dándole figura a la vida, pero también desfigurándola, enmascarándola. La realidad es verdad, pero es como una verdad... lastimosa, digna de lástima; Velázquez ha sentido en seguida la pobreza, la indigencia de esa realidad en pena, en pecado, atribulada. Esa pobre, lastimosa realidad, Velázquez la contempla lleno de amor, pero no enamorado, apasionado, sino lleno de un piadoso amor impersonal, como ha sido siempre el amor de los grandes redentores. Velázquez no puede caer en el amor, en el avariento amor a la realidad ni en el mezquino amor al arte, ya que el suyo no es un amor de amar, sino de rescatar. De aquí que su obra termine por ser una especie de purgatorio, entre doliente y apacible, expiante, purificante. Toda la realidad, la más hermosa como la más horrorosa, sin distingos, será bien acogida en ese santo terreno de su pintura, y no es que confundiendo unas cosas con otras le parezca igual o le dé igual todo, sino que todo eso que él percibe en sus diferencias como nadie -ya que está dotado de una mirada y una comprensión excepcionales-, todo eso tan rico y tan vario, viene a estar igualmente en pena, en penitencia. Para Velázquez, belleza y fealdad no son lo mismo, pero están en pecado lo mismo y valen, pues, lo mismo. La deforme figura de Maribárbola ha sido acogida por Velázquez en su gran lienzo de Las Meninas, no para contrastarla caricaturescamente con las demás, ni como un elemento característico, pintoresco -como habría hecho el genio de Goya montando en seguida su barracón de feria para la desalmada explotación de monstruos-, sino casi como una flor, como una flor un tanto desproporcionada (a la manera, por ejemplo, de los girasoles), fuera de escala, contrahecha, pero viva, con la legitimidad de la vida y recibiendo muy confiadamente en el rostro la luz tierna, igualatoria, del día velazqueño. Porque la luz de Velázquez no es, como suele ser la de otros muchos pintores, una luz... pictórica, es decir, ocupada en modelar, en resaltar las formas, las bellas formas del mundo; no es una luz estética, sino ética, buena; es, en fin, una luz que luce para todos, aunque es cierto también que de esta luz de Velázquez no se puede decir nunca que luzca, que brille, que actúe; es, y nada más, con eso le basta; no es una luz intensa y afanosa, que quiera con ahínco apoderarse de esto o de aquello -como le sucede a la luz de Rembrandt-, sino una sosegada luz reparadora, consoladora. Es una luz que sólo quiere claridad, simple claridad, poner armoniosamente en claro todo.

—23→Pero esta luz igualatoria, que parecía en efecto lucir igual para todos y aclararlo todo, tropezará un buen día con una extraña criatura, El niño de Vallecas, y quedará prendada de su rostro, de la divina bobería de su rostro, de su divino rostro; la luz entonces alterará, por esta vez, su natural y modosa condición, convirtiéndose en otra luz, en una luz más alta, más elevada. Es como si la luz, la simple luz del día, al tropezarse con ese rostro lo encontrara ya iluminado, ocupado por una luz anterior, interior, y no tuviera más remedio, de no pasar de largo, que fundirse con ella, que añadirse a ella. Es una faz, diríase, naciente, como una luna naciente, dolorosamente luminosa, y también dichosa, plena como una hostia alzada y redentora. El niño de Vallecas es todo él como una elevación, como una ascensión. Todos los retratos velazqueños vienen a ser como altares, pero El niño de Vallecas es el altar mayor de su obra, el escalón supremo de su obra desde donde poder saltar, pasar al otro lado de todo, más allá de todo. En ese rostro tierno, manso, santo, animado por una sutil mueca agridulce, es donde con más limpieza parece producirse el sacrificio de la realidad, y también el sacrificio del arte. En los demás retratos de bufones Velázquez aún conserva una actitud de hombre particular y bueno, amparador de unas figuras humanas lamentables, pero en El niño de Vallecas todo eso ha desaparecido; aquí, pintura y realidad -sin ser alteradas ni evitadas- parecen trocarse, de pronto, en otra cosa, en algo como un cántico, no un cántico artístico, sino un cántico sagrado, es decir, en una especie de misa cantada, en ¡Gloria! A Don Antonio el Inglés y al Calabacillas -por lo demás, como también hace con Felipe IV o con el Príncipe Baltasar Carlos- Velázquez los había observado compasivamente, sin complacencia ni crueldad caracterizadora, pero sí fijándolos en su mísera condición; había sentido por ellos misericordia, pero eso no podía salvarlos, sino dejarlos más perdidamente en la tierra, hundidos en la tierra. Ante El niño de Vallecas Velázquez no actúa en absoluto, no se compadece, no se lamenta, no sufre ni se complace, no se burla o ensaña, ya que ha logrado, por fin, su más perfecta pasividad creadora; a El niño de Vallecas Velázquez lo deja, intacto, vivir, venir a vivir, a estarse entero y verdadero en su gloria de ser vivo, dueño en redondo de su ser central. ¿Qué importa, pues, que por fuera, accidentalmente, resulte ser un enano, o un bufón, o un bobo, o un loco? Y por otra parte, ¿qué puede importar que esto sea un lienzo, unos trazos, unas pinceladas, unos colores, unas formas, si todo eso que constituye la pintura, la hermosa tarea de la pintura, —24→ ha sido sobrepasado, vencido por completo? Lo uno y lo otro, es decir, todas esas «circunstancias» juntas, pertenecen a la realidad, a la simple realidad, y ya vimos que Velázquez se había desinteresado, distanciado de ella. Ahora, ante esa extraña criatura de Dios, Velázquez permanecerá, completamente inmóvil, tenso, sin decir nada, y dejará que hable la criatura misma, o mejor, su ser desnudo, su ser solo, libre, liberado, salvado de sí. Pero El niño de Vallecas no articula palabras: nos mira, nos mira entre arrobado y desdeñoso, melodiosamente lastimero, dolido, sonreído; al mismo tiempo que inclina, dulce, la cabeza hacia un lado, parece levantarla en un gesto altanero de autoridad redentora; parece que intentase dar a entender algo muy difícil, excesivo para nosotros; que nos llamara y arrastrara hacia su extraña orilla, acaso lleno de pena y vergüenza de saberse en la verdad, mientras nosotros seguimos aquí, en la realidad únicamente.

Pero todo esto no tiene ya nada que ver con el arte, con el gran juego del arte, con las grandes artesanías del espíritu. Si logramos seguir a este despectivo señor de la pintura en su milagrosa y simple ascensión, nos encontraremos, de repente, en un lugar... silencioso, casi vacío, limpio, sin rastro apenas del turbio y ajetreado quehacer estético. No es un lugar de jolgorio, de fiesta, de acalorado carnaval, como viene a ser aquel otro donde se producen las artes, pero es un sitio claro, despejado, placentero, incluso alegre, de una especial alegría tranquila y vigorosa; es un sitio sin apenas nadie ni nada -pues muy pocos y muy pocas cosas resisten este vívido y austero aire sano-, pero, sobre todo, no encontraremos en ese lugar a los artistas, a los afanosos cultivadores del arte, ni pueden estar, en consecuencia, todos aquellos que pululan siempre en torno: estetas, amateurs, gustadores, historiadores, juzgadores, teóricos, críticos. Si no hay producto, obra que trajinar, estudiar, manosear, ¿qué podrían hacer aquí todas esas pintorescas personas? Éste no es un lugar de trabajo, sino de vida. El arte, la industriosidad del arte, ha quedado allá lejos, como una pasión pueril, juvenil, petulante, vanidosa, tonta.

—[25]→

Todos hemos caído alguna vez en la tentación de hermanar a Velázquez con Cervantes. Es cierto que encontraríamos muchas semejanzas: un ritmo, un «tempo» lento, sereno, acompasado; una cierta frialdad; objetividad insobornable; nada de vaguedades líricas ni exaltaciones; no un realismo obcecado, sino tierno, amoroso; un buen gusto interno, fresco; involuntaria grandeza; orgullosidad simpática; abandono y despego del arte; salud, una salud de hierro, pero fina; mirada clara. Mas... Cervantes, de pronto, cede -claro que de una manera magistral- a la endiablada debilidad del humor; es cierto que en seguida se rehace, pero recaerá de nuevo una y otra vez. Así, Velázquez, a quien por fin habíamos hermanado, se nos queda otra vez solo, no superior a Cervantes -pues en esas alturas todo vale por igual-, sino como más limpio únicamente, ya que ha sabido y podido evitarle a su obra la flaqueza de la sátira, de la crítica. En Las Meninas, en Las Hilanderas, en los Bufones, en los retratos de Felipe IV en Mercurio y Argos, en la Venus, no hay nunca la más leve socarronería. Se podría pensar que hay algo de eso en el retrato del Papa Doria, de Roma, pero tampoco es verdad; lo que sucede aquí -y ello provocaría la confusión- es que distinguimos, en efecto, dentro del cuadro, una fuerte intención crítica, un juicio muy agudo, una ironía de través, pero éstos no le pertenecen a Velázquez, sino al Papa, es decir, que todo ello no va embarcado en la mirada velazqueña -que sigue aquí manteniéndose imperturbable-, sino que parte de Inocencio X hacia... nosotros.

Se me podría decir que en Los Borrachos sí hay cierta guasa, pero se trata del cuadro menos velazqueño que existe: pesado, espeso -aunque tenga trozos de pintura-pintura admirables-, chabacano, vulgar, sin respiración. De no ser por un tazón blanco lleno de vino tinto que alguien sostiene entre sus manos, se diría que este cuadro es, en realidad, de otro, de un pariente o de un criado de Velázquez, pero en ese tazón de vino -en su justeza, en su delgadez, en su quietud viva- se asoma, de pronto, don Diego entero y verdadero, y ya no podemos desatribuirle esa pintura —26→ gruesa, grossolana. La idea burlona de Los Borrachos -que ha sido siempre tan celebrada-, como la intención del Menipo y del Esopo, no parece verdaderamente una ocurrencia de Velázquez -él no tiene ocurrencias, sino pensamiento interno-; parece más bien algo ideado, charlado entre varios, salido de una tertulia de «barrocos» que Velázquez hubiese tenido la debilidad de escuchar.

Una actitud como la de Velázquez, tan desapasionada, tan seca, es poco atractiva para los entusiastas fanáticos de pintura, del arte de la pintura; acostumbrados éstos a contemplar los vistosos espectáculos artísticos, Velázquez les parecerá como aburrido y triste. Pero Velázquez no es triste; puede, acaso, serlo la realidad que tiene delante, y ya procurará él que no nos pese demasiado. En Velázquez no encontraremos jamás burla, humor, ironía, pero se trata, sin embargo, de un temperamento alegre, limpia y seriamente alegre. Incluso en algún momento parece sonreír, pero no de una manera irónica y censurante, sino como suelen sonreír los grandes redentores, los grandes perdonadores.

La obra de Velázquez no tiene apenas nada que ver con la pintura española. Se trata, claro está, de un español, incluso de alguien sumamente español -aunque tenga un cierto tornasolado portugués-, pero su obra no pertenece a la escuela española, ni tampoco a la italiana, ni a la flamenca, ni a la china. En realidad, allí donde Velázquez pinta no hay escuelas, ni maneras, ni estilos: Velázquez pinta a la buena de Dios.

Las grandes obras españolas nacen como a regañadientes, pero se mantienen después en pie con una feroz altanería. El arte español, lo español en suma, es como si tuviera, no ya el atrevimiento y el descaro de existir -según vemos en lo italiano-, sino el desprecio y la arrogancia de existir.

Pedro Berruguete o José de Ribera parecen haber pintado con ese implacable realismo que los caracteriza, más que por amor o adhesión a la realidad, como una oposición a ella -ni siquiera como una competencia-, e incluso me atreveré a decir que con una rencorosa enemistad respecto a ella. Pero aquello que el español le opone, extrañamente, a la realidad, no es nunca la fantasía, ni la imaginación, ni el sueño, —27→ sino que le opone... más realidad, una mayor, más feroz, más frenética, más encarnizada realidad.

Ribera parece como si estuviera siempre culpando a la realidad de no ser bastante real, de no ser suficientemente ella misma, y cuando traza el codo, el vientre de un pobre viejo encargado de representar a san Jerónimo, lo hace con tanto ahínco, con tanta apasionada antipatía, que es como si le escupiera a la misma realidad una especie de lección.

Todo eso es castiza escuela española de pintura, y no -como se supone siempre de Ribera- escuela caravaggiesca. Caravaggio es el simple ideador de una burda receta para iluminar cuerpos; es el inventor de un sistema nuevo de iluminación efectista. Caravaggio, aparte de ser un pintor bastante mediocre, no funda ni constituye una escuela, sino una manera contrastada, subrayada, eficaz, de iluminar los objetos y las figuras reales.

Claro que Ribera -que sí es un pintor de primer orden- no es toda la pintura española, pero eso que él es con tanto empeño (con tanta saña) resultará ser una constante, más o menos violenta, que habita dentro de todas las obras españolas de creación, con la salvedad, eso sí, de las obras de Velázquez, de Cervantes, de san Juan de la Cruz, y... de algún otro que no consigo encontrar ahora; con la salvedad de esa obra que Velázquez terminará por darnos, ya que había partido, como todos, de la misma gustosa y fangosa charca castiza, como puede verse en La vieja friendo huevos o en El aguador, que vienen a ser casi dos cuadros de Ribera.

Pero Velázquez no podía quedar prisionero de su misma placenta original. Pronto se librará de su casticismo, y lo que es más importante, sin esquivarlo, ya que lo castizo no puede, sin poner en peligro lo mejor y más substancioso, ser esquivado, negado, renegado. Lo castizo debe ser... cruzado, dejado atrás como algo, diríase, materno, tierno, que no podemos llevar con nosotros y es necesario olvidar, pero olvidarlo amorosamente. Velázquez, Cervantes, san Juan serían, pues, en España, los más altos olvidadores.

—28→Velázquez, Cervantes y san Juan de la Cruz serán los que no se obcecan, los que no se ofuscan, los que no se obstinan, porque todos los demás, o casi todos -Berruguete, Ribera, Ribalta, Valdés Leal, Zurbarán, Murillo, Lope, Quevedo, santa Teresa, Goya, y claro, después se suma y sigue con Rosales, Nonell, Regoyos, Unamuno, Solana-, se mueven gustosamente, dramáticamente, en ese entrañable y suculento barro castizo, ciego.

Barro castizo, ciego, y, más que ciego, sordo; lo castizo es sordo, o más exactamente, no escucha. Hay en todo lo español, incluso en aquello que puede parecer más alejado de la cerrazón y la opacidad, algo así como una sordera voluntaria, una sordera, diríamos, gustosa, orgullosa, y si se quiere, llena de arrogante hermosura, pero que lo ahogará, lo estrangulará todo.

Nos encontramos, pues, muy lejos del complaciente y mimoso rostro italiano, del fascino italiano. De ahí que para un español extremoso, enceguecido de casticismo, la pintura italiana no sea más que un poco de belleza maleable, aduladora, ligera, cínica; y para un italiano típico, castizo -descaradamente aposentado en la hermosura-, la pintura española no sea más que un poco de fealdad ensoberbecida. Claro está que cada uno de estos dos casticismos se equivoca al juzgar y al estimar a su contrario, pero no en su caracterización del otro. Es cierto que la pintura italiana es muy aparente, muy fingida, y que la pintura española es desagradable, cerril pero eso no les da ni les quita valor, no las valoriza, sino que las caracteriza nada más, las hace reconocibles, las retrata por fuera. Las características de una obra no son la obra; el rostro de una obra no es nunca la expresión o revelación de su alma, la ventana abierta de su alma, como se supone, sino más bien su cáscara, su máscara, o sea, aquello que precisamente la oculta.

Pero el público -quiero decir los estetas, los entendidos, los conocedores, los gastadores- a una obra le pedirá muy afanosamente carácter, rasgos característicos, porque en eso consiste su apasionante juego, en diferenciar, en contrastar, en destacar, en reconocer, en moverse con agudeza y sapiencia en las intrincadas marañas estilísticas. Es lo que hará de Velázquez un hueso tan misterioso, tan difícil de roer para los entendedores —29→ de pintura: no le encuentran filiación, parecido histórico, fisonomía determinada, fisonomía conocida ni, por otra parte, un rostro nuevo.

Velázquez se encuentra tan lejos de la descocada belleza externa de la pintura italiana como de la bronca y ríspida fisonomía de la pintura española. Se encuentra muy lejos también de los concienzudos pintores flamencos, de los chatos pintores holandeses. Ni siquiera podemos hacerlo coincidir con Rembrandt, porque el gran pintor de Leyden ha sido atrapado por la... genialidad, por el feo y frívolo vicio de la genialidad, que lo mantiene siempre ebrio y, sobre todo, empachado de pintura-pintura, no de arte -como algunos italianos-, pero sí de pintura, de genial grossolanería pictórica.

Para que pueda situarse y entenderse lo que pretendo expresar a continuación, empezaré por decir que la Betsabé de Rembrandt que está en el Louvre es uno de los nueve, o dieciséis, o veintitrés cuadros que prefiero de toda la Pintura. Es uno de los más altos que existen, y también más resistentes, más consistentes. Pero su altura diríase que está fija, detenida, o sea, que tiene altura pero no tiene... elevación. No es que los personajes de ese lienzo no estén vivos -quizá no exista otro desnudo así, tan intenso y concentrado-, pero se tratará de una vida aprisionada, encerrada viva en la solemne inmovilidad de la obra. En Rembrandt todo ha quedado pegajosamente atrapado en la caja de la pintura, y sus personajes, por muy humanos, expresivos y vívidos que puedan ser -y lo son al máximo-, siempre estarán inmersos en un aire que no es el aire respirable de la naturaleza, sino el aire ficticio de lo pictórico. Claro que desde el punto de vista del arte, del arte de la pintura, todo está en su sitio y no hay nada que decir, pero ahora Velázquez nos había enseñado a ser libres, a no dejarnos manejar por las prestigiosas leyes del arte, a no dejarnos imponer despóticos principios estéticos, y buena, tiernamente, nos había ido recordando nuestra hermosa y honrosa condición de hombres simples, naturales.

Como es muy evidente que Rembrandt no tiene buen gusto y Velázquez sí, el pobre avisado, el precipitado entendido concluye que Rembrandt es más verdadero, más recio, más humano, más próximo al hombre natural que Velázquez, mientras que éste se le presenta como más compuesto, más refinado, más señor. En realidad, —30→ Velázquez es el hombre mondo y lirondo, sin adobos, mucho más desnudo que Rembrandt; la elegancia y el buen gusto de Velázquez no surgen de un elaborado orden social ni estético, sino de una limpia desnudez originaria que está en el hombre, que es del hombre, mientras que la vulgaridad y basteza de Rembrandt son un complacido contagio de lo ciudadano, de lo portuario, es decir, cultura, una especie de tiña cultural.

La Betsabé es un cuadro tan alto, de tan alto rango, que la basteza y vulgaridad -de donde, no obstante, ha surgido- no tienen ya poder alguno. Nos encontramos ante una obra absoluta, y de un empaque solemne, majestuosa, es decir, aristocrática; pero esta aristocracia no es la de Velázquez; esta aristocracia no es más que una suprema categoría artística, una soberbia artística, no una humilde excelencia humana. Rembrandt ha logrado dotar a esta obra de un nivel superior, pero ella, la obra misma, al recibir tantos dones, tantas marcas de nobleza, se ha... engreído. El cuadro, pues, mostrará, embotado de satisfacción, su alta categoría, presumirá, se pavoneará de su alcanzada aristocracia, es decir, hará de su aristocracia una plebeyez. La signorilità, en cambio, de Velázquez, su aristocracia subterránea -no su vaga nobleza ni su sabida elegancia física, personal, sino su firme y silenciosa aristocracia de creador-, es más bien como una... modestia radiante.

Velázquez, sin fundar nada -se diría que siente una especial aversión por las fundaciones, por las aportaciones-, no se asocia a nada tampoco, ni a nadie. No tendrá, pues, más pariente próximo que Tiziano; pero ni siquiera éste resulta ser de su familia; es un amigo, un simple amigo, aunque de capital importancia para él. No se trata aquí de parentesco ni discipulaje. Tiziano no influye propiamente en la obra velazqueña: asiste a su encarnación, la testifica nada más. Tiziano no le sirve a Velázquez de padre, ni de abuelo, ni de maestro, sino de amigo, de amigo mayor, de anciano amigo. Tiziano nos certifica, nos asegura que Velázquez existe. No se le parece en nada, pero Velázquez, tan esquivo, tan reacio a sentarse a la mesa, a la suculenta mesa de la gran comilona pictórica, necesitaba al menos apoyarse en alguien así, de evidente sensualidad y corporeidad, para no desaparecer del todo.

—[31]→

Después de un cierto período de tiempo que vino a ser de gran oscuridad para Velázquez -acaso coincidente con la aparición de El Greco de Cossío y las primeras experiencias, en París, de un arte nuevo-, ahora, es decir, en estos últimos treinta y cinco años, parece volverse poco a poco a un interés más serio por su figura y su pintura. Se trata, sin embargo, de una curiosidad y una atención muy marcadamente científicas, investigadoras, estudiosas, exploradoras. Cuando hace poco se celebrara el tercer centenario de su muerte, los historiadores, los técnicos, los sabios, se dieron, naturalmente, cita, y los vimos partir juntos como para un... safari.

Pero Velázquez -pese a su sencillez y claridad, o por ello mismo- es uno de los más difíciles y misteriosos creadores que existen, y de todas las batidas de caza que se organizan de vez en cuando, acosándole, él viene a quedar siempre fuera, sin que por ello pueda decirse que huya ni se esconda. Velázquez, intacto, impávido, sigue aquí, aquí entre nosotros, y no allí, que es donde siempre nos empeñamos en situar aquello que buscamos. Velázquez sigue tranquilamente aquí, en su sitio, un sitio fijo pero palpitante.

Velázquez no es una figura de bulto -como Goya-, sino transparente. Goya sí es pieza, pieza de peso, y aunque peligrosa y trabajosa, resulta posible alcanzarla y cobrarla o al menos cobrar algo de ella, no volver con las manos vacías. Pero a Velázquez -sin peso, sin cuerpo, sin relieve, sin brillo, sin voz, sin carácter, sin genio- es natural que no se le pueda perseguir, y no porque nuestras armas sean defectuosas o nosotros cazadores demasiado torpes, sino porque él no es pieza.