Pastor Díaz, Ros de Olano y Cánovas del Castillo

Pocos escritores habrán sido tan sensibles como Pastor Díaz a la ascendencia romántica. Naturalmente idealista; poderosamente inclinado a cuanto se relaciona con el mundo de la poesía; de imaginación ardiente y fogosa, no podía hurtarse a la gran llamarada del romanticismo. Si no bastaran sus versos a probar esta afirmación nuestra, los coloquios de la vida íntima que recogió bajo el título ya mencionado, vendrían a corroborar tal aserto. Generalmente, los corazones apasionados, los caracteres llenos de vehemencia y de ardimiento lírico, son los más prontos a quemarse en la lumbre de toda novedad literaria.

De Villahermosa a la China salió de molde en volumen, en 1858, si bien diez años antes y en las columnas de La Patria, publicose la primera parte de las cuatro que integran la novela. Más que una novela, propiamente dicha, es un ensayo psicológico novelado. Carece casi por completo de acción. Esqueleto de fábula vestida de exaltación lírica, de pensamientos morales y filosóficos, de alegatos en pro o en contra de estas o aquellas instituciones, de imágenes brillantes, de poéticas comparaciones, de pinturas de la naturaleza. El lenguaje, rico, vario, numeroso, rinde caro tributo a la retórica. Tiende más, de tan opulenta, a la excrecencia que al ponderado y armonioso desarrollo de la forma. Y como Pastor Díaz, según declaraba él complacidamente, ningún miramiento tenía con las exigencias del purismo, no será extraño encontrar en las páginas de este libro, giros y construcciones de origen forastero, e incluso algún dislate que otro, como se observará más adelante.

Los personajes no son de carne y hueso; hablan, pero no se mueven. El título es tentador y promisorio: De Villahermosa a la China. Anuncia un dilatado escenario; pero la promesa no se convierte: en realidad. Irene, Sofía, Javier y Enrique discurren y sienten; se apasionan, se agitan, se exaltan; se dicen mil delicadas ternuras o mil turbias asperezas; polemizan largamente sobre lo humano y lo divino; van de unas ideas en otras, con la misma facilidad con que el pájaro salta de una rama a otra; caen en el más desolado abatimiento, en el pesimismo más sombrío y aterrador o se elevan a considerar conceptos etéreos y sentimientos puros y sutiles, pero están galvanizados. Hablan, mas no respiran, ni ríen, ni tosen, ni sudan, ni huelen, ni cambian de postura, ni comen, ni se visten o se desnudan, ni duermen, ni van de acá para allá; ni sus manos se sirven de los objetos que les rodean. Es decir, que no hacen nada de cuanto la humana naturaleza está obligada a hacer. Irene, Sofía, Javier, Enrique, Pablo, el Triste son como cinco cantantes a quienes oyéramos por medio del gramófono o de la radio; pero a quienes ni vemos moverse en la escena, ni encararse entre sí, ni cogerse las planos, ni levantar o bajar los brazos, ni entrar o salir. Y sin embargo, no se crea que tales personajes carecen de rasgos fisonómicos y de corporeidad. Nada de eso. Pastor Díaz los describe morosamente, sin omitir trazo alguno. Ni Dickens, ni Balzac, ni Flaubert, ni Galdós habrán acumulado en la pintura de sus héroes tanta riqueza de pormenores. Vamos a verlo ahora. Pero digamos antes que cualquier trazo firme y vigoroso de la mano de estos novelistas, penetra más de lleno en el ánimo del lector que la multitud de rasgos, circunstancias y particularidades que Pastor Díaz atribuye a sus personajes.

Javier es un joven que está en plena edad viril; su rostro ha perdido ya la frescura de la juventud. Si le mirásemos a la luz del sol, no a la claridad un poco difusa y pálida que ha de reinar en un salón de baile en los promedios del siglo XIX, descubriríamos algunas canas entre sus negros cabellos. En el momento en que el autor nos le presenta, entre sus manos demacradas aparecen rebujados como un ovillo, los guantes, de indefinible color. Su estatura es mediana, la fisonomía común, el color moreno y en las mejillas afeitadas, muéstranse, como los primeros lineamientos de un dibujo, las arrugas de prematura vejez. En su traje se nota cierto descuido. Lleva pantalón claro, frac azul, abotonado hasta el cuello y corbata larga negra.

Sofía viste traje blanco y capuchón amarillo, casi transparente, que apenas pasa de su cintura, circunstancia que, dejando suelto el flexible talle, hace más visibles los delicados contornos de una belleza en pleno desarrollo. El leve tafetán, descubre la tercera parte de su rostro y permite, por tanto, adivinar una cara ovalada y blanca; una boca fresca, de labios vivamente sonrosados, así como una gesticulación llena de viveza y movilidad. A través de las rasgadas aberturas de la careta, vense girar sus ojos «con todo el brillo de un carácter ardiente, con toda la intensión y blandura de un alma sentimental y apasionada»

. Es elevada su estatura, ancho y sacado el pecho; rápido, vivísimo el mirar; voluble

y nervioso el gesto, impetuoso el ademán;

dulcísimo, penetrante y simpático el eco de su voz y la expresión clara, pronta, ingeniosa, aguda, pintoresca, casi oriental669.

La pintura de estos dos personajes no puede ser más prolija. Ni se omite detalle o particularidad alguna, ni se regatea la fuerza expresiva de una adjetivación opulenta.

El lector se encuentra con ellos; se prepara a convivir con uno y otro a lo largo del libro; no les disgusta su presencia y disculpa, en razón a la moda imperante cuando se compuso aquél, la cargazón innecesaria, un poco pueril, diríamos, de calificativos. Pero a medida que avanza en la lectura observa que tal lujo de pormenores, de rasgos, de singularidades, sólo constituye una apariencia. Que los personajes son entes de razón; figuras estáticas, inmóviles, sin aliento vital. Desprovistas de todo valor o significación humana. Se disparan largas parrafadas; hablan un lenguaje demasiado solemne, afectado e impropio. No tardamos en darnos cuenta de que no son ellos los que discurren y sienten, sino el autor. ¡Garrafal torpeza esta falta absoluta de diversificación, pues si es cierto que en todo libro es el autor el que lo dice todo, el arte de la composición novelesca, consiste, precisamente, en multiplicarse y diferenciarse a través de las criaturas creadas!

La fabulación, de modestísimas proporciones, linda más con lo inverosímil que con lo real. Los episodios adolecen del mismo defecto, apuntalados por la imaginación del autor, poco o nada tienen que ver con la vida, con la naturaleza de las cosas. Gimen a cada paso; lloran excesivamente, como si en cada ojo tuvieran una rija. «[...] hoy cabalmente no podía esperar a nadie conmigo [...] (y aquel hombre -Pablo- lloraba abundantemente diciendo estas palabras)»

«[...] -Señora, continuó aquel hombre con admiración y siempre con lágrimas [...]»

«[...] -¡Era una gran desventura! [...] contestó aquel hombre con lento y hondo gemido»

«[...] -¡Ay!, [...] ya se lo he dicho a V. en otra ocasión, señorita, replicó

aquel hombre, en el compungido tono de quien pide merced [...]»

Con la misma facilidad con que hacen pucheros o con que lloran a lágrima viva, se desmayan. Pero estas privaciones de sentido carecen de fondo humano; son tan artificiales como el colorete de los labios, el sombreado de los ojos o el sonrosado de las mejillas.

El lenguaje se puebla de ayes de dolor, de terribles apóstrofes, de palabras lúgubres y sombrías: expiación, misantropía, calabozo, antro, sepultura, ataúd, funeral, cirio. Los pinares son negros; las manos que tañen el arpa, lo hacen de un modo convulsivo, epiléptico; a la cruz, signo de redención, símbolo de fe, se la desposee de su piadosa significación y se le deja tan sólo su sentido patético, inquietador, escalofriante. Es preferida la luna, al sol; la niebla septentrional a la luminosidad670 del mar, la tempestad a la calma.

En la naturaleza no hay dos cosas iguales; los caracteres de cada cosa no se mantienen invariables hasta la monotonía. La vida no es una línea recta, un color, un sonido monocorde. Así como no existe país alguno donde llueve todo el año o donde nunca se nuble el sol, tampoco existen personas que estén siempre iluminadas por el sol de la alegría y de la dicha o sumidas en el llanto del dolor y del infortunio. La vida es un conjunto de contrastes, de claroscuros, de altibajos. Mil influencias extrañas tuercen nuestras inclinaciones y modifican incluso nuestro ser moral. Por eso, cuando delante de nuestros ojos aparecen unos seres que se mueven siempre en la misma dirección, que muestran sentimientos análogos, que conciben las mismas ideas, que reaccionan de igual modo, no intentamos siquiera alargar la mano para tocarlos, porque por adelantado sabemos que no existen.

De este defecto adolecen los personajes de Pastor Díaz. Su existencia es convencional. Las situaciones a que les conduce su sino, inverosímiles; el proceso vital de cada uno, forzado y violento. Las palabradas que el autor pone en sus labios, discursos sobre filosofía o moral, un alegato o una diatriba respecto de esto o de aquello... palabras, palabras, palabras, como dijo Hamlet, pero sin verdadero contenido humano, sin consistencia real y tangible. Tras todo este aparato de elocuencia, de dialéctica, se desvanece el ser físico y moral de cada uno. No vemos ojos, ni manos, ni torso, ni piernas. No los oímos respirar. No trasciende a nosotros, ni por el movimiento ni por el color, ni por el sonido, la verdad humana que constituyen. Son entes de razón, autómatas sin personal raigambre, válvulas por donde escapa, desde la puerilidad hasta el exabrupto, todo el flato discursivo del autor.

No basta decir las cosas, hay que hacerlas. La novela es una degeneración de la epopeya y nada tiene tanta acción como un poema épico. Saber de un personaje lo que él mismo nos cuenta, es algo así como si fuéramos al teatro para oír a un señor contarnos desde la escena, ante las candilejas, la fortuna o la desdicha de un semejante suyo. No habría quien aguantase el relato hasta el final. Para discursear o sermonear, la cátedra o el púlpito. Son demasiadas arias y demasiados dúos las intervenciones de Javier y de Sofía. Y no se nos arguya con que se trata de un ensayo de novela psicológica, con la natural preponderancia de la introspección sobre la acción externa, porque, en los libros de esta clase, es el escalpelo del autor el que va haciendo la disección moral de cada uno, y los personajes intervienen parcamente con su propia voz en el curso de la fábula.

Sofía nos refiere su vida. Fue precoz. Creció rápidamente, pero aunque robusta en la apariencia, era débil y a medida que su juventud florecía apoderábase de ella una languidez inquietante. Tal disposición física la hace ser más sensible a las primeras impresiones de las cosas. Ya en su niñez, los juguetes eran amantes. No había perdido del todo su inocencia y tiénenla por coqueta e incluso por depravada. Quiere ligera y locamente a los que la galantean, porque le habían escrito un billete bordado, porque montaban airosamente un fogoso potro o porque habíanse encaramado en la azotea sin miedo a estrellarse. Y los despide con la misma ligereza porque han tomado una flor de otras manos femeninas o porque no concurren a la iglesia a la hora que ella. Es voluble, pérfida, intrigante, pero de un modo inconsciente, pues nada sabía del significado de estas calificaciones. Las demostraciones de su afecto, que pudieron ser en un principio aparentes o exageradas, son después violentas y retraídas. Sus primeros años consagráronse a individuos corrientes, llenos de vulgaridad. Adelantada su juventud fue cuando empezaron a pasar ante su imaginación objetos ideales, y a rebajarse por consiguiente cuantos se aproximaban a sus ojos. Su espíritu se había desarrollado más tardíamente que su cuerpo. Mas cuando aquél logró su plenitud descubrió que a la gallardía de la figura y a otras cualidades que hasta aquel momento le habían interesado, prefirió la compañía del pensamiento, la superioridad del alma, la elevación de la inteligencia y la grandeza del carácter. Ahora su obsesión es el hombre superior, de talento. Mas no le es posible revestir de tales formas ideales a los que encontraba a su paso. La versatilidad trocose de súbito en frío desdén, para degenerar más aún en sombrío y amargo tedio. Las consecuencias de este proceso psicológico fueron terribles: atrajeron a sus pies nuevas víctimas y a sus esperanzas nuevos y mayores desencantos. En la edad en que las mujeres acumulan y prodigan los tesoros de su corazón, faltáronle a Sofía, con horrible sorpresa, las aspiraciones, la energía, el entusiasmo. Asustada de este hallazgo, la tristeza y la reserva apoderáronse de ella. La soledad del alma y la melancólica confusión de recuerdos, que le parecieron como una vejez prematura, constituyeron un estado ordinario, común y natural. Habíanle671 pintado el amor como la más sublime dicha y la vida empleada en amar, como éxtasis continuo, en el que el corazón entonaría un himno eterno... ¡Ay! ¡Aquel éxtasis era un mareo; aquel himno sonaba en sus oídos como el canto pesado, del pescador solitario, como la salmodia de los muertos!672

Éste es el estado de ánimo de Sofía cuando sus padres deciden casarla. ¿No será éste el mejor antídoto contra tal veneno? Un primo de ella, Enrique, puede ser el esposo. No ha tratado familiarmente a ninguna mujer. Había surcado los mares, había viajado mucho. El conocimiento de la historia, la observación de los países visitados, la contemplación de los fenómenos celestes y el espectáculo maravilloso de la naturaleza, habían aprisionado su alma, más contemplativa que afectuosa. Llega a Sofía con un corazón puro, si no como un filósofo, taciturno como un marino... Pero la personalidad moral del futuro esposo, del pretendiente, no ha surgido de sí misma, sino de la influencia poderosa de un amigo, de quien cabría decir que toma cuanto constituye su ser espiritual, sus ideas, sus observaciones, sus doctrinas, sus frases mismas. Este amigo tierno, institutor, guía y oráculo, habíale dejado a Enrique una voluminosa correspondencia, gran número de obras poéticas y filosóficas. Sofía las lee con ardiente entusiasmo; se empapa de ellas, se alimenta día y noche de aquellas páginas, y acaba por forjar su ideal, bajo tal influencia y apasionarse de él en espíritu. Pero tras el resplandor vivísimo de este hombre desconocido, se desvanece de tal modo la figura física y moral de Enrique, que Sofía, no atreviéndose a adoptar una decisión inmediata sobre el enlace que se le propone, resuelve esperar, dilatar la respuesta673.

Unas máscaras, con su natural desenfado y enmedio del bullicio de un salón de baile, nos harán en pocas y crudas palabras, el retrato de Javier. ¿Quién sino tú, dicen dirigiéndose a él, llevó la deshonra y la desgracia a una familia entera? ¿No estorbaste el enlace de bella e ilustre joven, y la lanzaste en una vida de perdición y desventura? ¿No impediste674 a otra infeliz mujer a ingerir un tósigo y la abandonaste en las convulsiones de la agonía? ¿No te complacías en atormentar de celos a una desgraciada que sentía por ti una fuerte pasión y acabaste volviéndola loca? ¿No provocaste el desafío del marqués de B., el suicidio del anciano S..., el atentado de L...? ¡Eres un infame, un monstruo, un hipócrita! -dícenle por último con su guirigay espantoso675.

Cargados estos dos personajes del bagaje moral que acabamos de ver, ¿no había que esperar de ellos acción más densa, compleja y atrayente? Sin embargo parecen quietos, como costales, disparándose largas parrafadas, como si sufrieran un ataque de incontenible verborrea.

Sofía y Javier se han conocido en un salón de baile, en una noche de carnaval. Vuelven a encontrarse en el religioso retiro de Valle-de-Flores. Un personaje del que teníamos noticias por las conversaciones de Sofía y Javier, Irene, viene a sumarse a éstos. Irene viste ahora hábito de monja. Antes de abrazar tal estado, ha sido víctima de una gran pasión amorosa, cuyo sujeto fue Javier. Pero este nuevo Agustín, hijo de Mónica, promovedor de otra grande pasión en el atormentado pecho de Sofía, ha decidido ser un segundo Francisco Javier, y tras de lograr el enlace de Sofía y Enrique, parte para la China en gloriosa misión evangelizadora.

Desde que los héroes del libro abandonan Madrid para instalarse en un apartado rincón del Norte, sucédense ante el lector, las más hermosas pinturas de la naturaleza. Verdes colinas, casas, aldeas, viñedos, pomares; senderos floridos, orillados de madreselva y zarzamora; rústicos atrios vallados de boj oloroso. El paisaje, en todas sus tonalidades seductoras, va pasando delante de nosotros, sin que el pincel del autor omita un detalle, olvide ninguno de los caracteres, de los matices, de los tonos que lo hacen más bello. Pastor Díaz se detiene complacidamente en estas descripciones. Acumula un copioso material tropológico. Imágenes brillantes, hermosas y acabadas comparaciones.676 Sin que a lo largo de esta voluptuosidad de la pluma, de esta prolija enumeración de las cosas: árboles, arroyos, cimas, prados, flores, atmósfera, cielo, se afloje el estilo, palidezca la adjetivación o se manoseen los mismos elementos estéticos. El lenguaje vigorizado por una imaginación henchida de imágenes, fluye con la abundancia y soltura de siempre; el ritmo de la descripción en vez de ir precipitándose, a medida que ésta se prolonga, sigue moroso y lento.

A través de estos cuadros de la naturaleza alienta un sentimiento de melancolía. Predomina lo patético sobre lo alegre, luminoso y sano; se buscan los tonos que mejor se avienen con el íntimo paisaje de las almas de los personajes. Una luz otoñal, de desmayado tinte, cuando no abiertamente sombría.

Pero esta tónica general no impide que, como en la descripción de la bendición del mar, los colores se humanicen; la gaya poesía del pincel se olvide de los claroscuros e incluso de las sombras.

Los hombres del país visten sus mejores galas, sus atavíos más lujosos. Los marineros, también acuden a la fiesta, y su chaqueta azul, faja encarnada y charolado sombrero contrasta con el pardo y rústico sayo de los labradores. Multitud de cirios y profusión de flores decoran las imágenes de los retablos. En los manteles, de nívea blancura; en las ropas, recamadas de argentería; en las guarniciones, cabos y remates del culto, piadosas manos habían derramado su habilidad y su invención. Una rica alfombra oriental cubre el presbiterio. El camarín de la Virgen resplandece todo con estrellas de luces y el tabernáculo del Sacramento brilla enmedio de un triángulo de fuego, abierto en el pecho de un pelícano de plata. Lirios y azucenas embalsaman el aire. Ricos y antiguos candelabros sustentan blandones de cera rizada, entre lazos y festones de cintas simbólicas. En las capillas la devoción de los fieles acumula ramilletes de flores, castillos de frutas o paisajes marítimos construidos con las conchas y caracolillos de la playa o con las madréporas y corales de otras riberas. Dos pequeños navíos cuelgan a modo de lámparas, a un lado y otro de la bóveda. Pilotos y marinos, devotos de la Virgen los han empavesado vistosamente. Las cornisas de la nave aparecen adornadas con jaulas de colorines y canarios o de extraños pintados pajaritos. Y desde la verja del presbiterio hasta los canceles de las puertas, una alfombra de juncia y espadaña, de ramos de hinojo y de laurel deshojado, cubre las anchas y azules baldosas de pizarra del suelo677.

No hemos hecho sino extractar la precedente descripción. A través de este imaginar fecundo y brillante no se siente el gélido soplo del escepticismo, ni asoma su faz sombría la desesperación, la melancolía o el hastío. Amontónanse los colores vistosos y los objetos gratos a la contemplación. Los cirios y los blandones de cera rizada no provocan en nuestro ánimo escalofríos, porque no llevan asociados sentimientos, ni ideas lúgubres. Toda la atmósfera que envuelve a esta fiesta religiosa y campestre es de una casta luminosidad.

Resumamos. Pastor Díaz no creó verdaderos personajes de carne y hueso. Javier, Irene, Sofía y Enrique son los nombres que adoptan los pensamientos y afectos del autor para objetivarse. Pastor Díaz, que era altísimo poeta, no sólo por los versos que compuso sino por el rico tesoro de poesía que no exteriorizada y vestida de forma rítmica, había dentro de él, piensa y siente como tal poeta. Se entusiasma, se apasiona; abre la válvula de su ardimiento lírico, y sus ideas más bellas y profundas, sus sentimientos de más delicada ternura o de más hondo y fuerte patetismo, van saliendo como densas columnas de vapor. El lenguaje se llena de epítetos, de símiles, de imágenes. La imaginación, cada vez más sobreexcitada, todo lo dramatiza y caldea; ya a tempo lento, como cuando pinta la tempestad e incendio de la nave, ya de un modo breve, pero no por eso menos vigoroso, como cuando descubre el lúgubre cortejo de la página 156 y siguientes del tomo segundo. Abusa de los tonos sombríos. Acumula negros crespones en torno de las cosas. Echa mano constantemente de los vocablos que mejor riman con esta propensión de su numen. Todo esto, quizá un poco exagerado, estaba en la atmósfera literaria de su tiempo. Los seguidores de un credo estético, si carecen del genio creador necesario para ponerse a la misma altura de los que en las cumbres lo practican, danse a imitar lo que les es más asequible, y nada está más al alcance de la mano, según ya hemos observado varias veces, como los defectos y las exageraciones.

Al comentar Valera este libro, dijo que, en lo tocante a su prosa y según su gusto, sólo había entre las obras de aquella época dos que se le igualasen o adelantasen en perfección. El Ensayo sobre el catolicismo, de Donoso Cortés y las Escenas andaluzas, de Estébanez Calderón678.

Pastor Díaz, como la generalidad de los poetas cuando renuncian al rico brocatel del verso, cuidan mucho de la locución, prodigan, quizá con exceso las adjetivaciones679, y ya ensanchan el período, ya lo constriñen, logrando igual efecto por virtud de una vigorosa concisión. Lástima que quien se mostraba tan conocedor del idioma y quien lo manejaba con tal maestría, incurriera en algunos tranquillos, poco recomendables, como repetir varias veces una misma palabra -anáfora de los griegos- después de punto y seguido680, o cometiera dislates, como escribir apercibí por advertí, noté, reparé, etc.; te se por se te; abrogarse y se abrogaba, por arrogarse y se arrogaba; habían tenido lugar -del avoir lieu de los franceses- por habían sucedido, acaecido, ocurrido, etc.; el zumbido de un reptil -zumban los insectos, pero no los reptiles- por el silbido681, y otras incorrecciones análogas que afean el libro si no disminuyen su valor.

Para que los lectores consideren por sí mismos el inconfundible carácter romántico del estilo de Pastor Díaz, vamos seguidamente a transcribir, aunque tengamos que dilatar algo más este estudio, dos párrafos de la obra que estamos comentando:

«Entonces el sol estaba en sus ojos, el aura vital del amor en su aliento, el trinar de las aves en las modulaciones de su garganta, y el tumulto del Océano en el oleaje de su sangre, en la espumosa marea de su corazón, hirviente y atormentado»682.

«[...] la misma correspondencia de armonía que, en una tempestad desencadenada en las gargantas del Pirineo, guarda el chasquido del haya que desgaja el huracán con el estallido de la encina que hiende el rayo, el grito del águila a quien el torbellino arrebata su nido, y el graznar del milano que se precipita sobre las avecillas guarecidas de la nieve»683.

Las ideas, las imágenes, los símiles, las palabras; la tendencia a la hipérbole y a lo patético, no pueden negar su filiación romántica.

Esta es la tercera vez que a lo largo de estas páginas nos vamos a enfrentar con don Antonio Ros de Olano.

Le hemos considerado ya como poeta y como crítico; tócanos ahora, juzgarle por su calidad de novelista; autor de libro tan raro y extraño como El Doctor Lañuela. Se tiene esta obra por infranqueable. Mistagogo ha llamado Menéndez y Pelayo al autor y don Pedro Antonio de Alarcón decía de él que despreciaba al que no entendía sus obras y se enojaba con los que las comprendían. No estarán de más unas breves consideraciones sobre este peregrino escritor.

Si la palabra temperamento no excluye del todo el carácter de la persona a que se aplica, y hubiese dentro de ella algo más que nervios, sangre, bilis, linfa, etc., diríamos de Ros de Olano que era un temperamento original. Atribuir tan sólo al carácter su modo de ver las cosas, su visión de la vida, de las personas, de los objetos, sería quedar un poco distantes de la realidad de su caso. Su constitución fisiológica debía intervenir notablemente en sus reacciones frente a las cosas, y cuando escribía exteriorizaba ideas y afectos en cuya elaboración había tomado parte el temperamento.

Esto que parece un disparate a primera vista, no lo es si se considera bien. Porque ¿quién deslinda en el ámbito de la creación literaria lo que es obra pura del intelecto, de lo que proviene del modo de ser temperamental de cada uno? El alma se sirve del cuerpo; pero no siempre es éste instrumento pasivo.

Ros de Olano era original por temperamento. Su originalidad no procedía de un propósito deliberado. No buscaba el ser original a fuerza de retorcimientos de la mente: dábase en él tal circunstancia de un modo espontáneo, natural. Habría querido escribir de otra manera y de seguro no lo habría conseguido. No se advierte premiosidad alguna en El Doctor Lañuela. El relato, incongruente, inconexo, incluso enigmático en la apariencia, como veremos a seguido, fluye sin violencia, ni tortura alguna de la mente.

En 1863 y con el título de El Doctor Lañuela, episodio sacado de las memorias inéditas de un tal Josef, salió en Madrid este libro, de las prensas de Manuel Galiano. Consta de 282 páginas y va precedido de un Prólogo de don Manuel Ascensión Berzosa y de una Sinfonía del autor. Los personajes que intervienen en la narración son Camila, Luz, Lañuela, Josef, El Magnate, el beneficiado Don Cleofás y el ama del beneficiado.

Veamos cómo describe Ros de Olano a algunos de estos:

El Doctor Lañuela era un hombre «alto, magro, aguileño, saturado de bilis, pintaba canas, y gastaba barbas de secano»

. Cubríase con desceñida bata de damasco que le llegaba a los tobillos. Babuchas en los pies; brazos desnudos hasta los codos. Tocábase la cabeza con «rojo bonetillo abatanado, de poco precio y de mucho abrigo»

. Ni mágico, ni brujo, ni sabio de letra antigua. «Verdadero pedículo extirpador profundo de callos consolidados»

. Médico «electro-magnético-espiritualista; especial ambidiestro para sanar enfermedades nerviosas en personas de ambos sexos»

. También usaba sombrero hongo; vestía gabán blanco de lanilla y chaleco y pantalones de tela cortados de una misma pieza, pintada con variedad de colores formando cuadros.

No es menos prolijo al presentarnos a la Extática. Estatura elevada; talle delgado. Sus delicadísimas manos plegadas sobre el seno. Adornaban su hermosa cabeza «dos luenguísimas trenzas de cabello negro muy luciente; cuyas madejas himalayas caían desprendidas por los lados de su cuello sobre los hombros, y de los hombros al pecho; del pecho a la cintura; y más allá [...]».

Ojos rasgados, de garzas pupilas. La tez nítida «aunque684 algo pálida y

no alabastrina»

. Los labios delgados, un poco descoloridos, meramente rosados. Las cejas «eran arqueadas hebras de brillante seda»

. Las pestañas corvas y salientes. Largo y flexible el cuello; breve el seno. «No era, no, vaso de placer como la mujer pagana; era pomo de bálsamo precioso [...] para cicatrizar heridas del corazón».

Don Cleofás, el beneficiado, tío de Josef, contaba cincuenta y tantos años. Era un cazador fortísimo, Nemrod685 con sotana. Había cogido, amansado, domesticado, castrado

y amaestrado por último una zorra con la que cazaba perdices a muestra, salto, vuelo y tiro largo. Obedecía empeño tan difícil al desdén que los perros perdigueros, por lo ceremoniosos y pausados, le inspiraban. Admirábanle los clérigos por la brevedad686 de su misa completísima y envidiábale el dómine Crisanto por su latín depurado y conciso. El tío Patiavello, cazador de oficio, ya jubilado y decidor discreto, le había dedicado unas trovas apologéticas en las que le decía tener «la huella firme y pausada del lobo, la canilla del ciervo, el jarrete del corzo, el pulmón de la liebre, la tenacidad del sabueso, los brazos del oso y el ojo del sacre [...]».

Don Cleofás acude, por carta escrita en latín, a su sobrino Josef -«Neptis Josepho»

- para que urgentísimamente vaya a la calle de Tribulete, número 5, en busca del Doctor Lañuela: empiricus et admirabilis cayorum... El autor describe con moroso y pintoresco lenguaje la casa del Doctor. «Tenía [...] lo largo de un alcázar, lo alto de un corral, lo denegrido de un templo, las rejas de una cárcel; y sobre el muro, frisando casi con las rejas, se apoyaba un mal tejado687 construido en esa forma económica y evasiva que la dialéctica albañilesca ha dado en llamar con propiedad obra a la

malicia».

Ya dentro de la morada del Doctor, aparécesele, por modo singular e inusitado, la Extática que ayuda al pedículo en sus quehaceres profesionales. En la estancia donde éste trabaja hay una mesa, una redoma, un cojín, un manto desdoblado, una trípode y dos taburetes. «La luz entraba escasa por el techo, y no había por allí gato, ni jimio, ni sapo, ni macho cabrío, ni esferas, ni triángulos, zodiacos688 ni fogones; ni compases, ni signos cabalísticos de ninguna especie».

Tras unas operaciones preparatorias, del todo desusadas, que llenan de admiración y temor a Josef, el Doctor Lañuela le interroga sobre el objeto de su visita.

«-¿Y el buen sacerdote es flemático de temperamento, o es por el contrario súbito-sanguíneo? ¿Viénenle los callos de calzar ancho en demasía, o de calzar prieto con exceso?»

Lañuela, después de oír atentamente las explicaciones de Josef, define por este tan alto y peregrino estilo el mal de Don Cleofás:

«-Callos son esos extremo -profundo- bilaterales, con raigambre gramácea [...]».

Disponíase el Doctor a ir en busca de los parches para los pies del beneficiado, cuando se presenta de pronto e inesperadamente, Camila. El pedículo arrebata a la Extática el manto que la cubría y se lo echa por encima a Josef, que de tal guisa se acurruca en un rincón de la sala, «como galgo despeado, o como gato con frío»

. Y cual espectador inadvertido asiste a las prácticas electro-magnético-espiritualistas más sorprendentes que cabe imaginar. Lañuela, la Extática y Camila, que por su edad, belleza y genio es, según el autor, una segunda reina Dido, se hablan mutuamente en verso, tras de haber hecho en prosa la segunda a la tercera -algo así como su retrato moral.

Más tarde y sin que el sobrino de Don Cleofás hubiera abandonado la morada del Doctor, entra en ella de rondón y con el embozo hasta los ojos un caballero de capa y sombrero, que va a consultar sus males al pedículo. José, que a pesar

de su juventud, pues no pasa de los veinticinco años, es un satírico de tomo y lomo, aprovecha las confesiones del nuevo paciente que resulta ser no un vendehumos de los que «prometen encomiendas y dan almorzadas de manos»

, diciendo a todos y

a todo: «Cuente V. con ello»

, sino un ministro, para ponerle de vuelta y media. He aquí la palabrada, que, como veremos, no tiene desperdicio: «Recuerdo que por aquel entonces le oímos hablar en público, y como sacara de su cosecha

tan extraños conceptos, y de los escritos más extraños adujera tan olvidadas citas, te pregunté qué tal te parecía, y tú que nunca has enflaquecido la verdad por el afecto, me respondiste, que era un bruto enciclopédico, en el que ya no cabían y le brotaban naturalmente a chorro y a borbotones todas las barbaridades y sentencias de todos los hombres de todos los tiempos... ¡Mira tú, yo creí que fuese un vendehumos y era un ministro!».

Esta escena es rica en elementos satíricos y humorísticos. El Doctor Lañuela echa mano de toda su ciencia sobrehumana, diríamos, para desnudar por dentro al ilustre cliente, el cual, que habla también en verso cuando le peta, define de este modo tan donoso, la ciencia parlamentaria:

La parlamentología es candorosaciencia en la que el elector es la eficiencia,y el elegible que conoce el paño,le da a cada elector un desengaño.

Josef sale de la casa del Doctor y ya en la suya, a solas consigo mismo, se da a la especulación y a lo que pudiéramos llamar el análisis introspectivo. Después le sobreviene un extraño sueño en el que se le aparecen Luz

y Camila, como formando una sola persona. Camila con anterioridad a este instante, había suministrado a Josef tres cachetes, desafiándole faz a faz y prodigándole improperios para que la embistiera. Pero viendo que Josef se estaba quieto, giró rápidamente sobre los talones y «se fue como remolino de polvo y viento»

. «La trajo el iris -a Camila - y la llevó el rayo»

. Descompuesta en dos la unidad simbólica, resurgen de anonadamiento Luz y Camila, que aparecen nuevamente, no ya en actitud de alianza, sino separadas. Camila descendió a tierra y Luz ascendió al cielo. Vuelto Josef a la realidad, se mira al espejo y se ve por primera vez las

primeras canas. «Lo breve que es la vida se demuestra con decir que de una edad a otra media un cabello. De niño a joven, de joven a provecto, de provecto a viejo: un cabello que nace, un cabello que encanece, un cabello que cae».

Torna Josef a casa del Doctor a por los parches para los callos del beneficiado. En el camino, tan agitado y turbado iba que tropieza con varios transeúntes. Por último embiste a

una mujer embarazada, cuyo marido le increpa: «¡Usted no está en el mundo! ¿Hombre de demonio, dónde lleva usted los ojos que no ve los bultos?»

. Y Josef le responde: «Hombre de la carne, ¿pues dónde lleva usted los bultos que no ve los ojos?»

. Ya a la puerta de la casa, coincide con el Magnate, esto es, con el ministro, que llega metido en su sombrero hasta los ojos y embozado en su capa por encima de la nariz. Mientras el Magnate en otro aposento se somete de nuevo a

la ciencia del Doctor, Josef se encuentra con Luz. Un pensamiento impúdico conturba su mente: intenta seducirla. Luz le aparta con sus manos crispadas y álgidas como las de un cadáver689. La Extática

arrebatándole690 «en la fuerza centrípeta de su atmósfera»

, le lleva a través de intrincados pasadizos. Una vez en el gabinete de trabajo del Doctor Lañuela, se sube a la trípode, adoptando un

ademán reflexivo y poniendo en Josef sus ojos. Brótale una sola lágrima, que toma «sobre la mejilla los cambiantes del iris, hasta que sin desprenderse por gravedad, se evaporó»

. Extiende luego hacía él una mano en la que imprime un beso. El más extraño coloquio sucede a tal expansión. Pero antes de desarrollarse esta escena de amor, Josef justifica por modo peregrino el beso y proclama su espiritual estirpe. «No es el beso provocativo que se cambian dos seres de distinto sexo [...] Todos los otros besos son un contrato bilateral en que tácitamente se establece el repugnante derecho

conocido bajo la fórmula de do ut des. El beso de la región universal simboliza la humanidad enlazándose con su pasado, en su presente y su futuro por el ósculo de un amor inmaterial, abstracto y absoluto. Ese es el ósculo con que reverencié aquella mano álgida que en vano hubiera intentado vivificar con mi aliento».

Josef presiente el terrible final de su amada. Se arroja a sus pies, abraza sus rodillas, hunde la frente... «Sentí el aroma de los valles de la muerte: y allá en la región de los espíritus, nuestras almas, el alma de mi amada y el alma mía, se desposaban entre raudales de luz. Dichoso yo si nunca despertara; que acaso así es la muerte; olvido de una vida en que el dolor nos place y en el que el placer nos duele».

Llegado el coloquio al ápice de su sublimidad, suena a espaldas de la enamorada pareja una «rajante carcajada»

. Era Camila. «¡Acuérdate!»

-dice a Josef y cruza

«los brazos con la firmeza épica de la altivez romántica»

. El sobrino de Don Cleofás en medio de estas dos mujeres, opta por Luz. Pero ¡ay!, Luz ya no existía.

El corazón es péndulo que adviertegolpe tras golpe en una misma herida,cuán próxima a la muerte anda la vida,cuán cerca de la vida está la muerte.

Luz resulta ser hija del Doctor Lañuela. Camila, acompañada del Magnate, abandona la casa del Doctor. Josef, ya en la calle, se cruza con un entierro. En un

ataúd color de rosa llevan el cadáver de un párvulo. Después tópase con unos volatines, un bautizo «solemnizado con turba de pilluelos»

, un borracho, unos desposados, una viuda vergonzante y un ciego, «cantando los encantos de

los ojos, como si los estuviera viendo»

. Cuando entra en casa el tío, Don Cleofás, le pide los parches. Al ver el beneficiado que no los trae, monta en cólera. Josef, así que amanece, sale en busca de un callista francés, y tropieza, inesperadamente, con Lañuela. Éste le pide dinero, Josef le da el que lleva, y encamínanse a la morada del beneficiado. Tras un minucioso regateo convienen en el precio. Cinco francos por cada callo extraído. Don Cleofás en señal de conformidad saca «los pies por abajo y el Breviario por arriba»

. Lañuela prepara los instrumentos y Josef alumbra con una vela. Total, cincuenta callos, con su ojo cada uno en su cogollo.

Libre el beneficiado de tan onerosa carga, emprende con el sobrino el camino del Escorial. Van en sendas mulas. Llegados, toman posada. He aquí el comentario que a Josef le inspira la

octava maravilla: «[...] vi mucha piedra; y luego mucha piedra; y después y más adelante y siempre, piedra sobre piedra; mucha piedra»

. Más adelante observará: «Me pareció ilustrada, histórica, soberbia; pero sin un asilo místico donde reconciliar el espíritu cristiano; sin vaguedad, sin penumbras, sin ángulos agudos [...] como es aguda la aspiración del alma cuando desprendiéndose de su enemigo el mundo por la meditación, va ascendiendo por grados hasta perderse en el vértice del infinito».

Asisten a una ceremonia religiosa, por la muerte de un Rey; visitan la biblioteca. -«Todas las bibliotecas, dice Don Cleofás, son libros y más libros, puestos de canto o

acostados, mirando a la pared y dándonos la espalda»

- y regresan al hospedaje, donde les sirven «bazofia con vino peleón y pan de ayer; todo sobre manteles de la víspera»

. Pasada la fiesta reemprenden la marcha, trasponen el Guadarrama y entran en la Granja. El agua que fluye de las fuentes despierta en Josef el sentimiento de lo bello. De la Granja pasan a Sepúlveda, donde reside Don Cleofás. Josef divaga sobre la casa de su tío -la cual tiene un patio festoneado de albahacas y alelíes y en mitad de él una parra de anchas hojas- sobre el ama, el sacerdote, la monja, el convento, etc. Patialvillo, el cazador de oficio ya jubilado, visita a Don Cleofás y convienen en salir a cazar el perdigón. Josef advierte que

su permanencia en Sepúlveda no agrada al ama de Don Cleofás. Su situación es incómoda. Hace de monacillo; tiene que arreglar su cuarto y lavarle las escopetas al tío. Éste y el ama murmuran a cada paso. Mostrada su tristeza, Don Cleofás le aconseja volver a la corte, para lo cual y como curador que fue suyo, le entrega lo que le pertenece y cien duros además. Josef toma la diligencia, que, a pocos kilómetros de la puerta de Segovia vuelca en unos barrancos. Ya en casa y sentado en su «querida butaca» echa una mirada al pasado, y en medio de estas meditaciones, llega Camila solícita de conocer su estado y dispuesta a servirle en todo. Deciden pasar por delante de la morada en que murió la Extática. Tan misteriosa y solitaria ruina se había convertido, por la vara mágica de un rico, en una casa de vecindad para cien familias pobres. ¡Qué deprisa debía de construirse entonces! De retorno tropiezan con el Doctor Lañuela, que ha trocado su papel de médico electro-magnético-espiritualista por el de peregrino. Tócase con sombrero de anchas haldas y va revestido con esclavina de hule decorada de conchas. Un bordón en una mano y en la otra una sarta de sartas de rosarios. Al verlos suelta una carcajada, y exclama: «Éste es el mundo»

. «¡Miserable!»

..., le responde Camila al reconocerle. «Es el mundo de todos»

, le replica Lañuela con sarcasmo, y prosigue pregonando rosarios traídos de Jerusalén y bendecidos por el Padre Santo.

No creemos que un libro tan raro y extraño como éste deba pasarlo por alto la crítica. De aquí que, reconociendo que carece de verdadero mérito literario, nos hayamos dilatado al exponer su asunto. ¿A qué género

pertenece? El autor no está muy seguro de que haya escrito un libro691. «En mi librejo -observa más adelante- la clara es poca, el germen va en la yema y desarrollará su embrión al

calor de la inteligencia que lo incube. Mas si después de mi doloroso esfuerzo hallasen todos los lectores que sólo nace un pollo en seco; valga mi intento, que tanto le cuesta a la avecilla el huevo como su cachorro a la leona».

«-¿Esto es una novela? -se pregunta por último- No. -¿Es acaso un poema? Tampoco-. ¿Pues qué clase de libro es éste tan sin género conocido? Yo lo diré. Es historia del corazón donde el dolor adultera con la risa; y del consorcio nace un libro híbrido [...]».

Los críticos, como los entomólogos, propenden a la clasificación. El encasillamiento de un libro permite roturarlo más fácilmente y considerarlo desde el punto de vista del género a que pertenece. Pero hay obras que por la diversidad de sus elementos específicos, por la falta de un denominador común son inclasificables. ¿A qué género corresponde El licenciado Vidriera o El Diablo Cojuelo?

Ros de Olano ha escrito un libro que parece la obra de un loco, de un extravagante o de un chungón. En sus páginas observamos factores diversos: el buen humor, la sátira, la agudeza conceptual, el sentimiento. Los personajes, o se humanizan hasta sentirlos respirar o se desvanecen por lo ilusorios. Camila y especialmente Luz692, apenas nos dan impresión de realidad. Son entes de razón vestidos con apariencias humanas. Promueven mil sutilezas al autor, le estrujan y hacen destilar alambicados conceptos, que no desagradan por su contenido ni por los giros que adoptan al manifestarse. Lañuela y el beneficiado Don Cleofás, a pesar de sus extravagancias, proclaman a lo largo de la narración su rango vital. La picaresca no les cerraría el paso como a seres extraños que nada tuvieran que ver con ella. El intelectualismo a que propende el autor, les da un tinte culterano y conceptual; pero a través de la nebulosa de las agudezas se advierten mil pormenores humanos.

No faltan en estas páginas tan curiosas, definiciones del amor, de la muerte, del pasado, del futuro, de la mujer. Son relámpagos de inspiración en los que entra tanto la inteligencia como el sentimiento. Arrebatos líricos propios de la época en que se escribió esta obra. Y como es natural, los caracteres del romanticismo, con su propensión a la melancolía y a lo fúnebre, muéstranse a cada paso. «Las primeras tintas de la noche se mecían en los últimos efluvios de la luz: nacía el crepúsculo, y la melancolía con alas invisibles flotaba por el espacio»

693. «Para sentir con este sentimiento de la muerte [...] sal solo de tu casa, llega solo hasta la cárcava del camposanto, y entra solo en su recinto, ¡párate! para que oigas la voz fúnebre de la conciencia [...]694.

La prosa de este libro, rica en bellas imágenes y comparaciones, es atildada y pulcra; está llena de giros clásicos que recuerdan el estilo de Quevedo y de Vélez de Guevara. Abundan en ella también los arcaísmos, que por el garbo con que se usan no hacen desagradable la lectura y las voces de nuevo cuño, como inmanumisa, enmustecida, desembolsilló, etcétera, que confirman el espíritu arbitrario y singular del autor.

Dos son las obras por las cuales es más conocido como escritor don Antonio Cánovas del Castillo695: La campana de Huesca, novela a lo Walter Scott, sin las extravagancias y exageraciones del romanticismo, pero provenientes de él en cierto modo, ya que este género histórico fue una de sus principales modalidades expresivas y El Solitario y su tiempo, estudio biográfico-crítico sobre don Serafín Estébanez Calderón.

La personalidad que se nutre de dos o más actividades distintas, salvo raras excepciones, antes se debilita que se robustece. Frente a un Goethe que fue poeta lírico y dramático, novelista, pensador, hombre de ciencia, y por todos estos lados de su figura alcanzó las más altas cumbres de la fama, ¡cuántos se constriñen y empequeñecen porque se vieron escindidos en varias caras! Castelar, orador y prosista, habría sido más prosista si no hubiera sido orador. Listz, pianista y compositor, habría sido más compositor si no hubiera sido pianista, o más pianista, si no hubiera sido compositor. Marañón, más ensayista, si no hubiera sido médico, etc.

Cánovas del Castillo simultaneó la política con las letras. Como gobernante escaló los puestos más altos, restauró una monarquía. Sus actividades de historiador y de literato, aun no siendo nada despreciables, sobre todo las primeras, carecen del fulgor y de la resonancia que logró como político.

Nosotros vamos a considerarle tan sólo como novelista. Nos complacería mucho examinarle también desde el punto de vista de su calidad de conversador. Es éste, sin duda alguna, dentro de su proteica fisonomía, uno de sus aspectos más interesantes. Valera que no le iba a la zaga en el delicioso arte de la causserie, lo admiraba como tal conversador. Y las damas, como las de los tiempos del duque de Rivas, que era otro diserto y ameno hablador, sentía el hechizo de aquel verbo brillante, prendido de chistes y agudezas.

No es ocasión ahora, que nos entretengamos en tan gustoso y atrayente quehacer. Nos espera Don Ramiro, el rey Monje, Doña Inés de Poitiers, su infortunada esposa, Aznar, el audacísimo almogávar y los rico-hombres de Huesca.

La ya citada novela de Cánovas, aparecida en 1852696, gira en torno de estas graves cuestiones: que Don Ramiro abandonó el claustro por el mundo, tomando sobre sus hombros la autoridad temporal; que faltó no sólo al voto de obediencia, como acabamos de ver, sino al de pobreza adquiriendo «riquezas sin número y vasallos sin cuento»

, y por último al de castidad, contrayendo matrimonio con la bella Inés de Poitiers.

La última y terrible lucha del Rey Monje, con sus enterezas y sus debilidades, pues Doña Inés nos la pinta el autor del libro como haz de divinos hechizos capaces de trastornar el seso al más circunspecto varón, constituye, por decirlo así, la médula de la novela. A lo largo de este pasional debate ofrécense singulares acontecimientos, ora de una atractiva comicidad, de una picante gracia, como ciertas escenas de Castana y Aznar; ora terriblemente dramático, cuales los del capítulo XXV697, cuando el rudo almogávar tan fiel a Don Ramiro, dicta al monje amanuense los nombres de los nobles de Huesca condenados a morir, y el pavoroso cuadro de las quince cabezas cortadas.

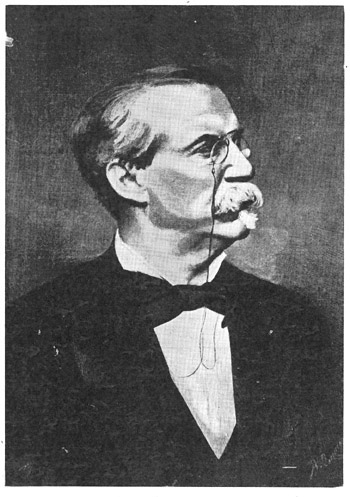

D. Antonio Cánovas del Castillo

[Págs. 396-397]

«En derredor del garfio que colgaba del punto céntrico de la bóveda -cuenta el autor- mirábanse catorce cabezas recién cortadas imitando en su colocación la figura de una campana: en lo interior de aquella extraña campana colgaba otra cabeza que hacía como de badajo, la cual reconocieron los presentes, por del Arzobispo Pedro de Luesia, las demás eran de Linaza, de Roldán, de Vidaura, de Gil de Atrosillo y del resto de los ricoshombres rebeldes»698.

Completan el cuadro de la novela una descomunal batalla, un banquete, un desafío y otros lances y eventos que contribuyen a hacerla amena e interesante. El diálogo es vivo y suelto. Otras veces, los personajes de más relieve gustan de dilatarse en largas palabradas. El autor ha puesto mucho cuidado en que las ropas que visten, las armas que usan, así como el adusto menaje de los aposentos, no constituyan ningún torpe anacronismo. Aunque sus estudios históricos se refieren principalmente a los Austrias y a su tiempo699, diose buena maña a reconstruir apropiadamente este otro pasado más lejano. El estilo, aunque algo difuso a ratos700, tiene momentos de inspiración; se hace plástico y vigoroso. He aquí un testimonio de cuanto decimos:

«Tremendos, sin duda, eran los botes de lanza, o los mandobles que enderezaban a sus desnudos contrarios, y grande la defensa que les prestaban a ellos los bruñidos petos de reluciente acero y los anchos escudos y ferradas grevas»701.

Aznar, el agreste y fiero almogávar, es el personaje mejor trazado. Hay en él más recia y palpitante humanidad que en Don Ramiro. Sus reacciones violentas, las sacudidas de su carácter bravo e indomable, le hacen más hondamente asequible a los sentidos del lector. El Rey Monje, que acaba, como es natural, encerrándose en un monasterio, de espalda ya a todo lo humano y terreno, a Doña Inés, a su hija, a su reino, es un pobre hombre vacilante y asustadizo, sin vital resonancia, como esas figuras que vistas de lejos parecen de verdad, pero que apenas nos acercamos a ellas, descubren toda su falsa armazón. Doña Inés es dulce y agradable. Pretende irse con Don Ramiro a hacer vida de cenobitas. Es una frustrada argucia de su instinto femenino, para no perder del todo a su esposo. La escena de ambos, que se inicia en el capítulo XXIX, desenvuelve ante los ojos del lector lo anómalo y extraño de aquella situación conyugal, la batalla terrible que se libra en aquellos dos corazones movidos de tan opuestos impulsos. Quizá uno de los momentos más afortunados del autor de La campana de Huesca sea aquél en que el fidelísimo Aznar da cuenta a su egregio señor de todo el alcance del pergamino amañado.

«-Aquí está esto, señor, firmado, al parecer, de vuestra propia mano; yo forjé falsamente tal escrito y engañé con él a estos leales servidores vuestros: yo soy, pues, el único autor de la justicia que acabáis de ver. Mi corazón me dice que he hecho bien; que eso y no otra cosa merecían los traidores; que de ese modo y no de otro podía serviros. Mas si me equivoqué castigadme; que con haber quitado tantas cabezas rebeldes y haber librado de ellas al reino, moriré yo por mi parte contento»702.

Si nos detuviéramos a considerar la posibilidad de aguantar o no sin perder el sentido del tiempo que media entre el instante en que, el almogávar Aznar es herido, hasta que se desmaya, puesto que las escenas que ocurren en este lapso son varias y nada breves, fácilmente llegaríamos a la conclusión, de que tal cosa es imposible, y que el adicto servidor de Don Ramiro se ve obligado a realizar un esfuerzo superior a todo humano aliento. Anotemos el hecho por ese prurito crítico de agotar todas las posibilidades analíticas.

La formación cultural de Cánovas y su buen gusto literario -aun procediendo esta novela, como ya hemos observado, del romanticismo, de cuya época no está muy distante- le apartaron de desvaríos y exageraciones. La campana de Huesca, juntamente con El señor de Bembibre, de Gil y Carrasco, y de Amaya, de Navarro Villoslada, ofrece entre nosotros uno de los ensayos más afortunados de la novela a lo Walter Scott.

Consideraciones finales. El folletín. Novelistas femeninos. Otros autores que cultivaron la novela

Hemos estudiado en las páginas precedentes a aquellos autores que más se distinguieron al cultivar la novela, desde la iniciación del romanticismo hasta su decadencia. Si hemos de rendir pleitesía a la verdad, tendremos que reconocer cuán lejos quedaron de los autores que les sirvieron de modelo. Cortadas sus obras por el patrón literario, principalmente, de Walter Scott, adolecían de los defectos de la moda reinante y carecían, salvo rarísimas excepciones, de sus virtudes más notables. Los elementos manejados eran los mismos. La historia en lo que tendía más a lo fabuloso que a lo verdadero, y que debido a tal circunstancia permitía a los autores moverse con una mayor libertad. Amores imposibles o contrariados, desafíos, guerras, juicio de Dios, envenenamientos, persecuciones, intrigas, cacerías, sepulcros, mazmorras, cipreses, cirios, enclaustramientos, etc.703 Pero la narración, más desvaída que vigorosa; los caracteres torpemente forjados; lento el desarrollo de la acción; el diálogo insustancial y palabrero, dilatándose más de la cuenta; frecuentes los anacronismos y desmedrado y avulgarado el lenguaje.

Quitad el Doncel de Larra y El señor de Bembibre, de Gil y Carrasco, muy distantes, a pesar de todo, del empaque literario de las obras de Walter Scott, Víctor Hugo y Manzoni, y lo demás que se escribió bien merecido se tiene el olvido del público. ¿Quién lee hoy las novelas de Escosura, Ochoa, Villalta, Hurtado, Diana; la Isabel de Solís, de Martínez de la Rosa o de Villahermosa a la China, de Pastor Díaz? No han naufragado en la atención de los lectores Amaya o los Vascos en el siglo VIII de Navarro Villoslada, ni La campana de Huesca, de Cánovas del Castillo. Mas ¿qué otros títulos perduran en las editoriales de hoy, de toda aquella profusa literatura imitada de Inglaterra o de Francia?

Tan copiosa vena degeneró en el folletín. Extraviado el gusto del público; poco descontentadizo éste respecto de tal orientación literaria, la novela por entregas absorbió enteramente la curiosidad de los lectores.

Al lado de aquel árbol frondoso del género histórico, alzáronse dos modestos arbustos. Uno de pobre ramaje: la novela psicológica; modalidad literaria mal cultivada y escasa entre nosotros, quizá porque presos en las redes de la vida objetiva, de la realidad circundante, fuimos poco inclinados a la introspección, a bucear en los senos del alma humana. Otro, de más rica fronda: la novela de costumbres, pero desmañado anticipo al fin, de aquel realismo literario que va desde doña Cecilia Bölh de Fáber a Pereda y Galdós.

El romanticismo había desvinculado al verbo creador de toda realidad objetiva. Se abultaban las cosas. Una hipertrofia del sentimiento704; un constante tirar hacia lo excepcional y asombroso; una melancolía enfermiza, que robaba el color natural de los objetos y entenebrecía los afectos del corazón; un escepticismo y un pesimismo destructores del ánimo, cogidos del brazo en el más sombrío maridaje; una tendencia humanitarista y socializante, aprendida en Eugenio Sue y la Jorge Sand. He aquí el contenido moral de la literatura romántica. Pero tales recursos estéticos, que bien manejados por autores de valía proporcionaban lecturas llenas de interés y de emoción, en manos de escritores mediocres se hacían de todo punto inaguantables.

Los defectos -ya lo hemos dicho-, se imitan más fácilmente que las virtudes. Por eso copiamos sin grande trabajo las exageraciones y abultamientos del género, sin conseguir asimilarnos sus cualidades más brillantes. Y esto que fue un defecto muy señalado, incluso durante el apogeo en España de la novela romántica, se hizo mucho más ostensible en su declinación. No vamos a detenernos a examinar las

obras de Pérez Escrich, de Ortega y Frías, de Julio Nombela, de Torcuato Tárrago, de Ayguals de Izco... Carecen de todo valor literario. Los caracteres están pintados con brocha gorda. Las situaciones, encaminadas a satisfacer la sentimental

voracidad de unos lectores faltos de educación estética. Si se recogieran en un recipiente todas las lágrimas vertidas por los personajes de esta literatura, la tal vasija habría de tener, por lo menos, un metro cúbico de cabida. La locuacidad de cuantos intervienen en la fábula fatiga al lector más pacienzudo. Apenas se describen los interiores. No hay atisbo alguno de penetración psicológica. El lenguaje es pobrísimo, vulgar e incluso chabacano. Los sentimientos falsos. Ayguals de Izco, disolvente y desmoralizador, que le bebe los alientos a Eugenio Sue, se recrea pintándonos frailes libidinosos y

gordinflones, como Fray Patricio705. Pérez Escrich, que quizá haya sido el más leído de estos representantes de la literatura folletinesca, encadenará en rápida sucesión las escenas más tristes e infortunadas, para halagar así los torpes sentimentalismos del público ignaro. Bastan las primeras páginas de El cura de aldea para comprobar este fenómeno. Ángela se muere.

«La agonía vaga en torno de su lecho»

. En tal situación espera impacientemente al hijo. Mas no es el hijo el que llega, sino el padre Juan. La madre de Ángela tiene un hijo que es un calavera: Antonio. Reza por él constantemente y pídele a Dios que le traiga al buen camino. Una noche Antonio visita a su madre. Pero por desgracia no puede permanecer a su lado. Ha cometido un crimen y le busca la justicia. Al salir a la calle topa con un embozado. Es su amigo Esteban que

estimando cumplir un deber le advierte

el peligro que corre. «-¡Gracias, Esteban! Eres un amigo leal». -Hombre -repuso Esteban- creo haber cumplido con mi deber dándote este aviso. -No todo el mundo cumple con su deber, y por eso te lo agradezco»

706. Antonio un año después de ocurrir esta escena, aterra con sus actos de bandido a la provincia de Salamanca. Una noche, al regresar Ángela a casa, acércasele un hombre embozado hasta los ojos. Le flaquean las rodillas y cree que va a caer desmayada. El desconocido desaparece tras de dejar una carta y un pequeño lío en la mano de Ángela. Ambas cosas son de Antonio. El pequeño lío contiene doce onzas de oro. La madre de Antonio rechaza el dinero. «Es el fruto del crimen y mancha con su contacto»

. Como en la ciudad hay un hospital y una casa de caridad, reparten entre ambos establecimientos las doce onzas. La autoridad persigue al bandido Antonio. La mayor parte de la cuadrilla cae en poder de los soldados. Ángela y su madre dan por muerto a Antonio. Un claro y hermoso día de enero, Ángela, asomada a la ventana de su casa, contempla el paisaje, aspirando la templada

y benéfica atmósfera de la calle. Hay que advertir que la acción se desarrolla en Carrascal del Obispo, a cinco leguas de Salamanca. La madre de Ángela es ciega. «-¡Oh, madre mía! Cuando en un día como el de hoy contemplo desde esa ventana ese sol hermoso y ese cielo azul, siento doblemente ver a usted privada de admirar tanta belleza».

Madre e hija salen a la calle. Un caballo, que a causa de fortuito accidente se encabrita al pasar junto a ella, da un fuerte

golpe con una de sus manos en la frente de la madre de Ángela. La herida de la pobre ciega tardó en sanar cuarenta días. Gaspar, que montaba el caballo causante de la desgracia, no deja un solo día de visitar a la víctima del atropello. Ángela, sin saberlo, se había enamorado de Gaspar.

Mezclados todos estos ingredientes resultaba una verdadera bazofia literaria que el público de entonces deglutía, no sólo sin empacho ni repugnancia alguna, sino con suma complacencia.

Pilar Sinués agotará toda su sentimentalidad femenina a lo largo de una copiosa producción novelesca707. Su vida lo fue y no en escasa medida. He aquí un testimonio elocuentísimo de su profesión romántica. El comediógrafo don José Marco conociola a través de unos versos. Con otros, escritos por el tal Marco, Bécquer, Viedma y Nombela, pidiola el primero por esposa. Aceptó la autora de Fausta Sorel pretensión de modo tan desusado originada y expuesta, y casose por poderes con el comediógrafo. Este extravagante casorio duró mucho más de lo que era de esperar, dada su insólita realización. Separáronse ambos cónyuges por último, y doña Pilar murió en la mayor indigencia. La criada que tenía la encontró muerta al regresar a casa. Nombela ha referido todo esto en sus Impresiones y recuerdos708.

El romanticismo envenenó muchos corazones y perturbó muchas inteligencias. Posteriores tiempos a él han trazado una divisoria entre el arte y la vida privada del artista. El hombre de letras ha recuperado su sensatez y hoy son raros los casos de identidad entre el credo literario que se profesa y las íntimas actividades cotidianas del escritor. Mas en aquellos años el arte y la vida privada del artista solían ser la misma cosa. Las exorbitancias del romanticismo, el opio activísimo de tal doctrina estética, produjo en las almas de sus partidarios y oficiantes un fuerte desequilibrio moral que se reflejaba en los actos de cada día. Las mujeres, muy sensibles por su constitución a tales influencias, fueron las víctimas principales de estos descarríos. Recuérdese a la tantas veces citada709 Jorge Sand y a las anónimas jóvenes que bebían vinagre.

Ortega y Frías, Torcuato Tárrago y Florencio Luis Parreño, por no nombrar de la turbamulta de cultivadores del género histórico sino a los que primero acuden a las mientes, falsearon la historia. Y no se piense que tal incontinencia respecto de la verdad del pasado tuviera alguna compensación artística. La trama novelesca responde a las exigencias bastardas de unos lectores desprovistos de la menor sensibilidad estética; amigos de las emociones fuertes, cualesquiera que fuesen los agentes originarios y el modo de producirse; de las fábulas que intrigan y apasionan. Los caracteres brillan por su ausencia. El lenguaje ha perdido todo su empaque literario.

No me diréis que era cosa fácil reivindicar la figura por ejemplo, de Felipe II, envuelta en la atmósfera tan desfavorable y dañosa para él que habían formado en torno suyo cuantos le trajeron a las páginas del folletín. Y si de la persona de los reyes o de los próceres que constituían su corte, pasamos a las Instituciones de su tiempo, la patraña se hará más compleja y dilatada.

No vamos nosotros a romper una lanza -aunque son muchas ya las que en su obsequio han roto eruditos investigadores- en favor de la Inquisición. Sin embargo, lícito será reconocer lo que se abusó del tópico. Las injusticias y crueldades de los inquisidores; los instrumentos de tormento; los terribles autos de fe; las persecuciones de que fueron objeto tantos inocentes, hallaron en el ámbito del folletín el clima y suelo más favorables.

El Renacimiento constituyó también un rico filón inagotable. Los Médicis, los Borgía, los Sforza, los Urbino710, ofrecían múltiples elementos estéticos fácilmente aprovechables. Nada había tan fastuoso y magnífico como este periodo histórico. Sus orgías, sus riquezas, sus galas, podían llenar de relumbres las páginas de los libros. Y la perfidia, la ambición, el crimen, la intriga, proporcionan al novelista numerosos y variadísimos recursos que sedujeran al lector y le encadenaran. Pero como la jerarquía del arte proviene de la jerarquía de los caracteres, según ya se ha observado, y en esta literatura de folletín no se dan rasgos capitales y vigorosos, el arte salió mal parado en sus páginas.

La novela de costumbres, en manos de tan donoso plantel de cultivadores se avillana hasta límites inconcebibles. El hospital, la inclusa, la cárcel, el figón nauseabundo. Padres desnaturalizados; hermanos que desconociendo el vínculo que los une se enamoran uno del otro. Bandidos de la sierra y de la ciudad, torpemente idealizados por una inspiración sin alientos, ni empuje alguno. Filantropía socialoide, demagogia y populachería. Manuscritos trasolvidados y amarillentos que hacen imposible la unión de dos seres o que por el contrario, estorban fatales designios, convirtiendo el infortunio en ventura. Avaros que ansiaban el oro,

como ansía el agua el hidrópico. Usureros de pacto de retro. ¡Más qué distantes han quedado estos tipos de aquel tío Grandet

y aquel Gobseck de Balzac que tan admirablemente encarnan tales pasiones! Y todo este bagaje moral bien puesto de resalto por unas ilustraciones sombrías; de tipos estrafalarios; de fisonomías patibularias. Los afectos de estos

héroes de folletín o son terriblemente monstruosos o tienen un tono dulzón y sensiblero que empalaga. Cada autor se ha hecho un moralista. «C'est la cause de

l'humanité toute711 entière que nous servons712»

713. ¡Pero qué modo de servirla! Toda la morbosa impetuosidad de la Revolución francesa puesta al servicio de una clase, alentando también aunque no con tan fiera vehemencia, a través de estas páginas en las que se pretende idealizar al pueblo, presentar sus lacerías como virtudes heroicas.

Dickens en sus obras El hijo de la parroquia e Historia de dos ciudades empleó también algunos de estos elementos que se había apropiado el folletín. Sikes, por ejemplo, es digno de la horca. La escena en que mata a la desventurada Nancy hace estremecer de horror al

ánimo mejor templado. Toda la cuadrilla que gira en torno de aquel personaje siniestro, merecía ser colgada. Cartone, cuya degeneración misma le incita al bien y acaba, mediante un acto heroico, sobre el pavés de la idealización más hermosa, tiene también su mundo en las páginas del folletín. Y aquellas viejas -«¡Una!...

¡Dos!... ¡Veintidós!... ¡Veintitrés!»

- que hacían calceta mientras

caía la cuchilla de la guillotina. Sin embargo ¡cuán radicalmente difieren estos héroes de los que forjó la novela por entregas! El aliento de la inspiración artística les infunde tal

vigor que, aun siendo aborrecibles algunos de ellos, nos

atraen y subyugan. El arte los prohíja, por decirlo así y aunque repetimos, no los salve de la condenación moral ya que son execrables, les da un destino estético que se cumple en todas sus partes.

Decidme ahora si sucede igual a esos tipos patibularios de que echó mano en sus obras Ayguals de Izco, Antonio Flores, Martínez Villergas... Alejandro Dumas injertó en una serie de sucedidos históricos cuatro deliciosos personajes: Artagnan, Porthos, Athos y Aramis. Comparadlos con las criminales creaciones de Ortega y Frías, Parreño, Tárrago y Eguilaz y os parecerán gigantes o poco menos. No será aventurado decir que a un francés de mediana ilustración, que anduviese por los mismos caminos que recorrieron los cuatro famosos personajes de Dumas, el padre, no le sería difícil reconstruirlos tal como salieron de la pluma de su progenitor. En cambio, ¿quién de nosotros que recorriese los parajes por donde anduvieron Alberto y Luis de Silva haría otro tanto?

El folletín aplebeyó muchas cosas, que manejadas por los buenos novelistas contribuyeron a la realización de la belleza. Y para restituirlas al arte, faltaron arrestos entre nosotros. Hubo que esperar varios lustros. Hasta que el realismo y el naturalismo -de tantos puntos de contacto este último con la novela romántica- rehabilitaron artísticamente tal multitud de elementos humanos desacreditados y avillanados por una mediocre inspiración creadora.

Y sin embargo hay que reconocer el éxito que obtuvo tal literatura714. Se repetían las ediciones y se esperaba con verdadera impaciencia la aparición de un libro de estas cualidades. A la sombra de tal frondosísimo árbol literario, que cada día multiplicaba y extendía más sus ramas, desarrollose el apetito financiero de los editores. Ya veremos después, la próspera marcha de sus negocios, así como la cuantiosa compensación pecuniaria de algunos novelistas maestros de este arte del folletín.

Es posible que tales engendros literarios, desprovistos -hemos de reiterarlo- de todo valor estético, salidos de unas plumas que a requerimientos del editor volaban sobre el papel, sin detenerse ante los imperativos de la sana razón y del buen gusto, produjeran a los autores mucho más dinero que Sotileza715 o que Pepita Jiménez a los suyos.

A esto vino a parar la novela. Una de las más bellas formas del arte, género nunca llamado a desaparecer mientras haya quienes lo cultiven con maestría, pues tan ancho es el campo que ofrece, caído en la más precaria situación artística.

El industrialismo literario es un fenómeno bastante corriente. No puede decirse, en verdad, que esté circunscrito a tal o cual época. Ha pasado ya hace mucho tiempo el ejercicio desinteresado del arte.

No censuramos esta apetencia de ganar dinero. El escritor tiene también sus necesidades materiales. No es un espíritu puro. Mientras haga compatibles el libro literario y el talonario de cheques, sin detrimento del primero, nada hemos de oponer, si bien es cierto que lo que hace más bella a una acción artística, es el desinterés, la inutilidad del esfuerzo para todo lo que no sea realizar la belleza. Pues ese industrialismo literario a que nos referimos, tuvo en los días del folletín espléndida e inequívoca manifestación.

Si para los fines de esta obra no consideramos necesario, como ya queda dicho, el que nos detengamos a estudiar a los cultivadores de la novela por entregas, es posible que al lector le guste conocer la iniciación y desenvolvimiento de esta modalidad literaria, examinada como un fenómeno social, más que estético. Un celebrado novelista de folletín, don Julio Nombela, nos va a proporcionar cuantos datos y pormenores pudiera apetecer el lector.

Digamos antes unas palabras breves que quizá no sean necesarias. Entre el folletín y la novela por entregas no hay más que una diferencia relativa al modo de publicarse uno y otra. En el fondo fueron la misma cosa. Consistía el folletín en una obra que iba apareciendo fragmentariamente en las páginas de un periódico y de manera, por la disposición tipográfica y tamaño de estas partes, que pudieran coleccionarse hasta formar un volumen, susceptible de ser encuadernado. En la novela por entregas, cada una de éstas constaba de ocho páginas, compuestas con cuerpo del 9 o del 10. El reparto era de ocho entregas. Los lectores de tales novelas, tanto en Madrid como en Barcelona, no solían pasar de doce a catorce mil.

Gaspar y Roig fueron los primeros en adoptar este sistema de publicaciones. Dieron a las prensas, entre otras obras de allende y aquende nuestras fronteras, El genio del Cristianismo, del vizconde de Chateaubriand; varias novelas de Walter Scott; El Diablo Mundo, de Espronceda; Los monfíes de las Alpujarras, El cocinero de Su Majestad y Men Rodríguez de Sanabria, de Manuel Fernández y González, el más celebrado y leído de cuantos cultivaron en España este género literario.

Imitaron a Gaspar y Roig los hermanos Manini. El padre de éstos había editado obras de lujo. Establecidos en la calle Ancha de San Bernardo, pronto se hicieron de una numerosa clientela, gozando de grande prosperidad durante dos lustros. Imitáronles Castro y Cerbó, que había trabajado en casa de los Manini; Labajos, don Gregorio Estrada, Miguel Guijarro Rodríguez, Felipe González Rojas, y en Barcelona, don Salvador Manero.

Algunos del oficio, que tenían puestos de venta en las calles de Madrid o que se habían ganado la vida repartiendo entregas de Gaspar y Roig, también fundaron editoriales dedicadas a imprimir obras novelescas por este sistema.

Inauguró su empresa González Rojas con una nueva edición del Hernán Cortés de Julio Nombela. La primera edición de esta novela, que había aparecido sin firma, hubo de alcanzar la respetable tirada de 25000 ejemplares.

Los Manini abonaban a los autores que cultivaban este género literario, cinco duros cada entrega. Manero, en Barcelona, pagaba seis duros y Guijarro llegó a remunerar a Pérez Escrich con cantidad superior. Y si es cierto que, según afirmaba Fernández y González, Alejandro Dumas recibía dos francos por cada línea impresa, también es verdad que merced a tal clase de actividades literarias, hubo novelistas, como el citado autor de Lucrecia, Pérez Escrich y Nombela que lograron ganar muy buenos cuartos.

El apogeo de novelas por entregas vino a durar quince años: desde 1853 a 1868. En septiembre de este último año decayó a ojos vistas tal sistema de publicación.

Las exigencias del mercado imponían a los autores serios sacrificios. El público que tan indiferente se había mostrado respecto de las obras de Larra o del duque de Rivas, esperaba con avidez la aparición de tales novelas por entregas. Los novelistas no daban abasto. Había que hacer novelas como se hacían churros, a pesar de las excepcionales aptitudes de uno de aquellos autores: Fernández y González, que pudiendo haber sido el Dumas español, no pasó de ser un Ponson du Terrail, como observa juiciosamente el señor García Mercadal716.

Fernández y González, que estaba ya ciego o poco menos, servíase de dos amanuenses: uno por la mañana y otro por la tarde. Solía dictar un par de pliegos de diez y seis páginas cada uno. Esta vertiginosidad literaria venía a producirle de veinte a veinticuatro duros diarios.

Más vivo que él fue Julio Nombela, que llegó a emplear a un taquígrafo: José Gutiérrez, discípulo de Madrazo717, y más tarde al que fue famoso sainetero, don Tomás Luceño. Pero para esto era necesario concebir y dictar deprisa, y no todos lo conseguían718. A Fernández y González, por ejemplo, gustábale oírse, y dictaba con cierta prosopopeya. Pérez Escrich era muy premioso. Un taquígrafo en tales condiciones resultaba caro.

Como este linaje de obras no requería el cuidado y primor exquisitos, ni el sello personalísimo propios de toda labor individual, los apuros de concepción o redacción que a causa de las prisas del editor pasaban los autores, se resolvían fácilmente con la ayuda de otro escritor. Y así, cuando una enfermedad, un viaje inaplazable o una ocupación de esas que no admiten espera, impedía escribir los pliegos convenidos, echábase mano de tal o cual autor amigo para salir del paso. Julio Nombela tuvo que hacer esto más de una vez. El comediógrafo García Cuevas719 compuso varios capítulos de Mendigos y Ladrones, de Pepe-Hillo, Los Misterios en España y de la continuación de Sancho Saldaña, de Espronceda. Martín Melgar colaboró también con él en Ignacio de Loyola y Juan Cancio Mena en La Bandera Española y Dios, Patria y Rey.

Los editores, libres de todo escrúpulo artístico y atentos tan sólo a su negocio, preveían en las estipulaciones dichos contratiempos. Una cláusula bastaba a tal fin. Cuando la otra parte contratante, por cualquier causa no pudiera subvenir a lo convenido, otro autor se encargaría de proseguir el trabajo. ¡Así se escribía en España por el año 1870! Y este sistema daba dinero no solamente a los editores -que no suelen buscar otra cosa- sino a los autores. Las cuatro o cinco horas en que podía escribirse un pliego de diez y seis páginas, representaban un ingreso de diez o doce duros diarios.

Todos los que componían obras dramáticas y con miras crematísticas, ganaban más que las primeras figuras literarias del folletín y de la novela por entregas.

¿Qué queda hoy de todo este arsenal novelesco? La posteridad ningún hueco le ha dejado en sus dominios. Cuenta García Mercadal en su Historia del romanticismo en España

que suscitada en una tertulia de hombres de letras, de editores y aficionados a libros, la cuestión de quién era el autor de la popularísima novela en aquel tiempo El sacristán o el monaguillo de las Salesas, de Ortega y Frías, nadie lo sabía, si bien la mayoría de los presentes la atribuían a Ayguals de Izco. Un bibliófilo les sacó de dudas720. Y añade más adelante que en el fichero colocado en el gran salón de la Biblioteca Nacional, de Ortega y Frías, que tiene «más de cien títulos, no hay más que dos [...]»

721.

Nombela ha observado que tal género de producciones, si poco estimable por su valor literario, ha contribuido a despertar en el público la afición a leer.

No hemos de oponernos a esta afirmación. El cornetín de unos titiriteros puede iniciarnos en el camino de la música. Lo malo será que nos paremos apenas hayamos comenzado a andar.

Pero aquellas obras literarias que con tal avidez se leían ya promediado el siglo XIX, no han desaparecido. Mutatis mutandis continúan ocupando una buena parte de los escaparates de nuestros libreros de hoy. El figón y la taberna han sido sustituidos por el restaurante y el bar. Los bandidos de la sierra por los gangsters. El voluminoso alijo de los contrabandistas, por el más comprimido de los estupefacientes. La diligencia, por el automóvil o el avión. Las paliduchas y descoloridas menestrales, por las musculosas doncellas, cultivadoras del deporte y que beben wisky y fuman tabaco rubio. Pero ¡qué duda cabe que toda esa gama literaria de nuestros días, que va desde los cuadernos policíacos o de espionaje hasta El Coyote, descienden de aquel tronco! Y lo mismo que entonces había cultivadores del género, más fuera de España que dentro de ella, que daban a sus obras cierto tono artístico, no faltan hoy tampoco quienes, como Wallace y Chesterton, aborden el tema policiaco con literaria honestidad722.